初期設定 - Ubuntuで古い2-in-1ノートPCを復活大作戦! - 熊八の隠し部屋

ここでは、インストール直後の初期設定について記述しています。

インストール後に起動すると、設定したユーザー名が表示されていると思います。

そこをクリックするか「Enter」キーを押すとパスワードの入力を求められますので、設定したものを入力してください。

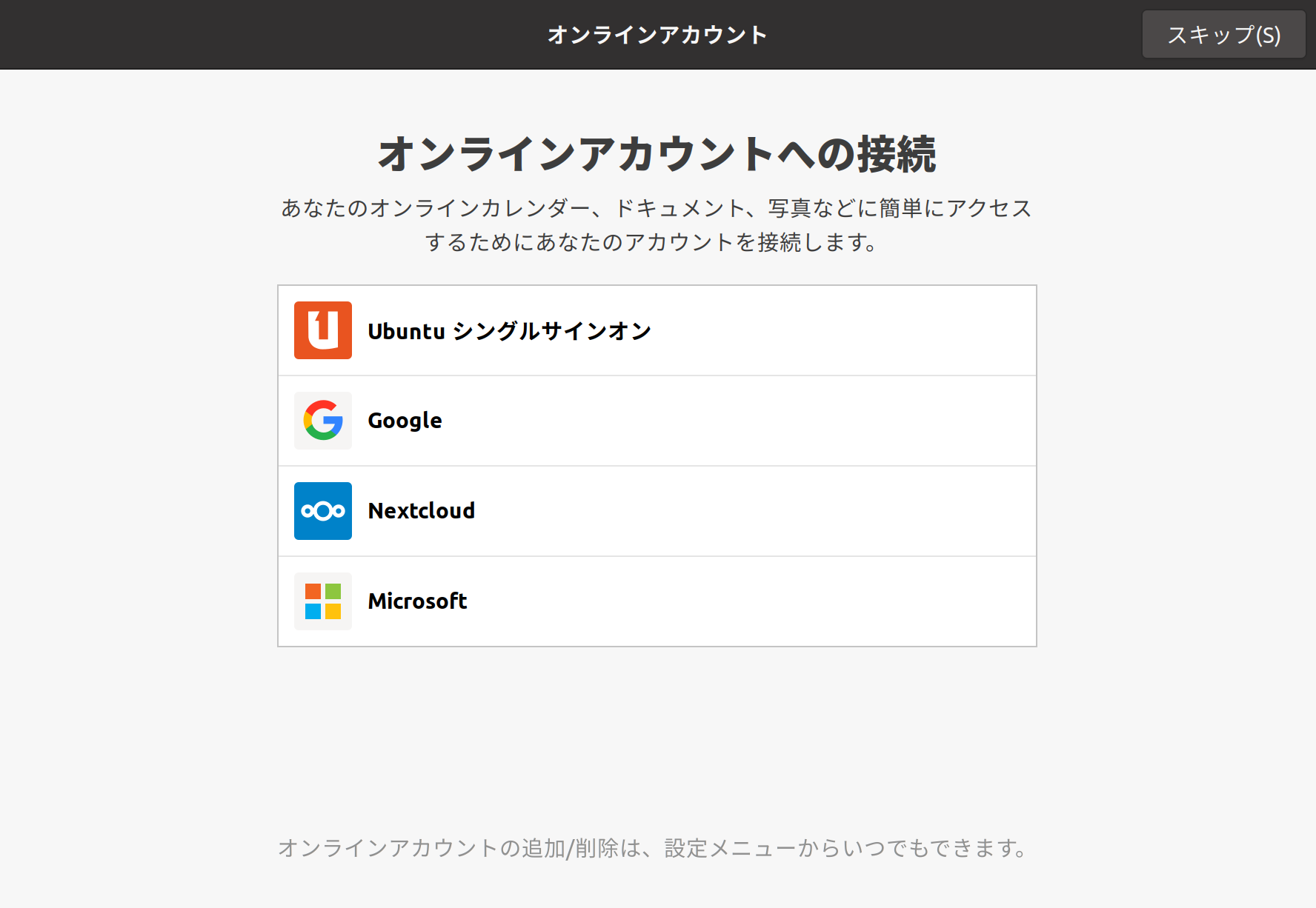

そうすると、最初の起動時だけ初期設定画面が出るかと思いますが、お好みで設定してください。私は、以下の画面でUbuntuシングルサインオンとGoogleアカウントだけ設定しました。Ubuntuアカウントの設定は、しておかないと後の自動アップデートで再び入力を求められます。

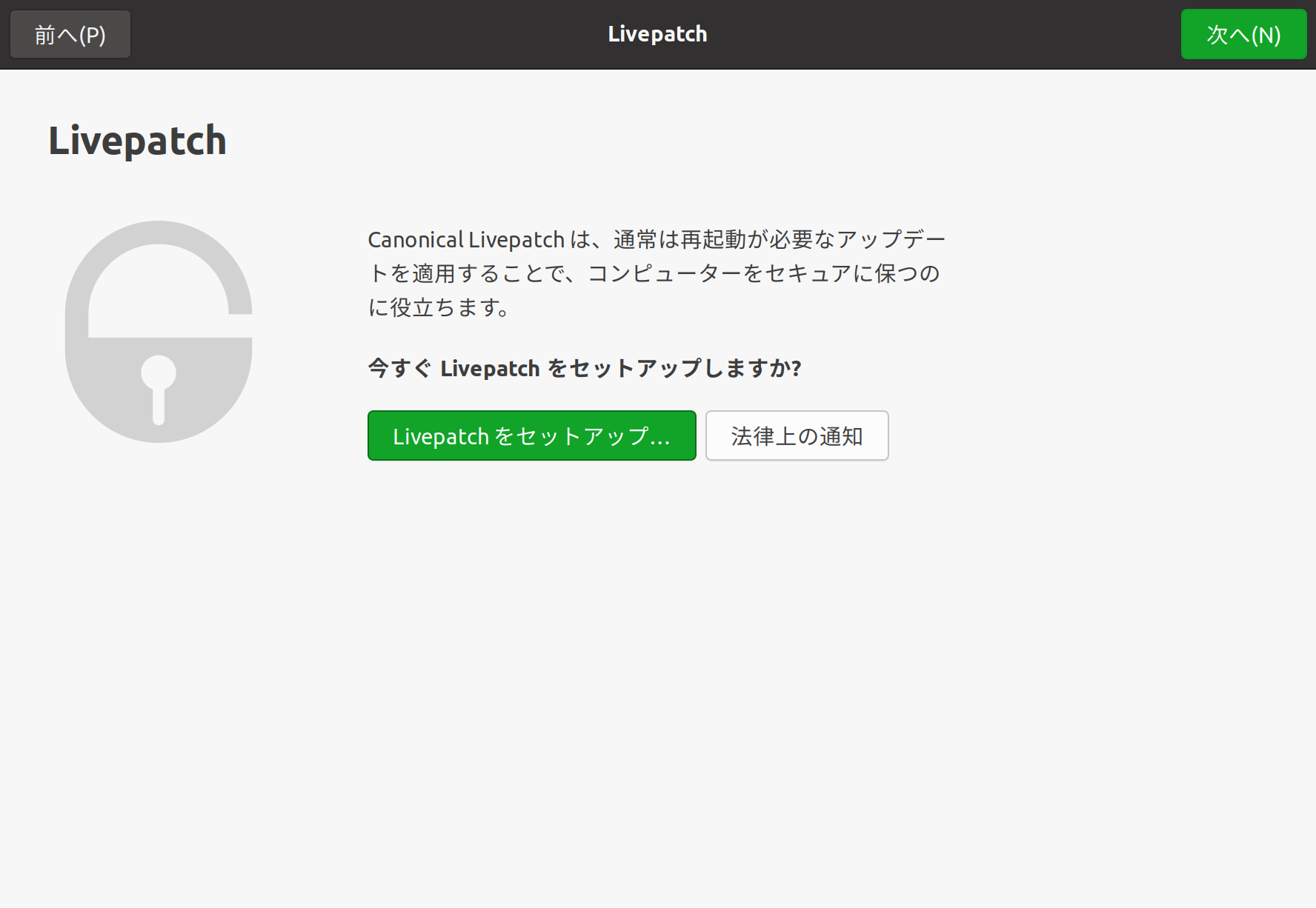

また、以下の画面が表示されましたら、「Livepatchをセットアップ」を押して、初期設定をしておきましょう。これで各種のソフトが自動でアップデートされるようになります。

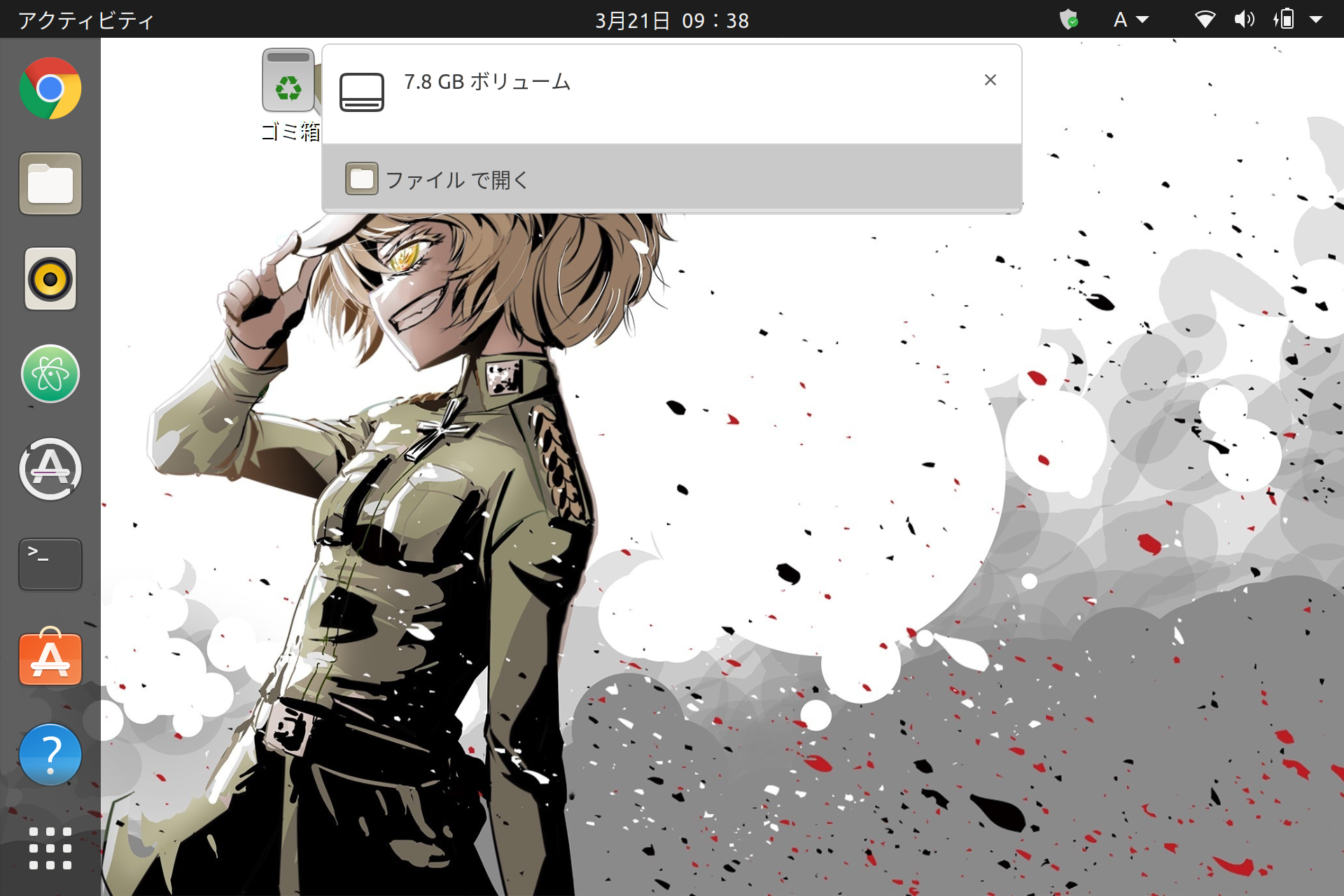

このセットアップが終了しますと、左側に以下のようなスタートメニューのようなものが表示されていると思います。

これはDockと呼ばれるメニューで、設定で隠すこともできまし、カスタマイズも簡単です。

とりあえず、不要なものはアイコンを右クリックして、「お気に入りから削除」を押して消しておきましょう。

設定を変更してDockが隠れてしまっている場合は、左上の「アクティビティ」と書かれている部分をクリックするか、キーボードのWindowsマークのボタンを押せば出てきます。

ここに別のアプリを登録する場合は、まずはDockのお気に入りの一番下にある、点が9つ並んだアイコンをクリックしてください。以下のようなインストール済みのアプリ一覧が出てくるかと思います。

右クリックして「お気に入りに追加」を選ぶと、トップに表示されるようになります。

また、この画面に入り切っていないアプリを表示するには、右側の点が上下に書かれている部分をクリックしますと、スクロールします。

ここに「設定」というアイコンがあり、ここから各種のカスタマイズができるようになります。

また、画面右上の電源マークやWi-Fiマークの部分をクリックしても、設定画面を呼び出せます。

電源を切るのもここです。「電源オフ/ログアウト」の部分をクリックするとできます。

この設定画面から、デスクトップの背景画像を変更したり、Dockを自動的に隠すようにしたりできます。

なお、画面例ですと「ゴミ箱」アイコンが出てますが、これは後述するUbuntu SoftwareからTweakというアプリをインストールすると、拡張機能というアプリが増えてできるようになります。

この辺りは好みでしょうから、詳しい説明は省略しますが、ググればいくらでもでてきますので、興味のある方はチャレンジしてみてください。

背景画像用の壁紙ファイルは、USBメモリを利用して持ってくると楽です。先ほどインストールに使ったUSBメモリを有効活用しましょう。

使い方はとっても簡単で、Windowsと同じようにぶっさすだけです。

そうすると、表示するかどうかのメニューが出てきますので、そこをクリックすれば開けます。

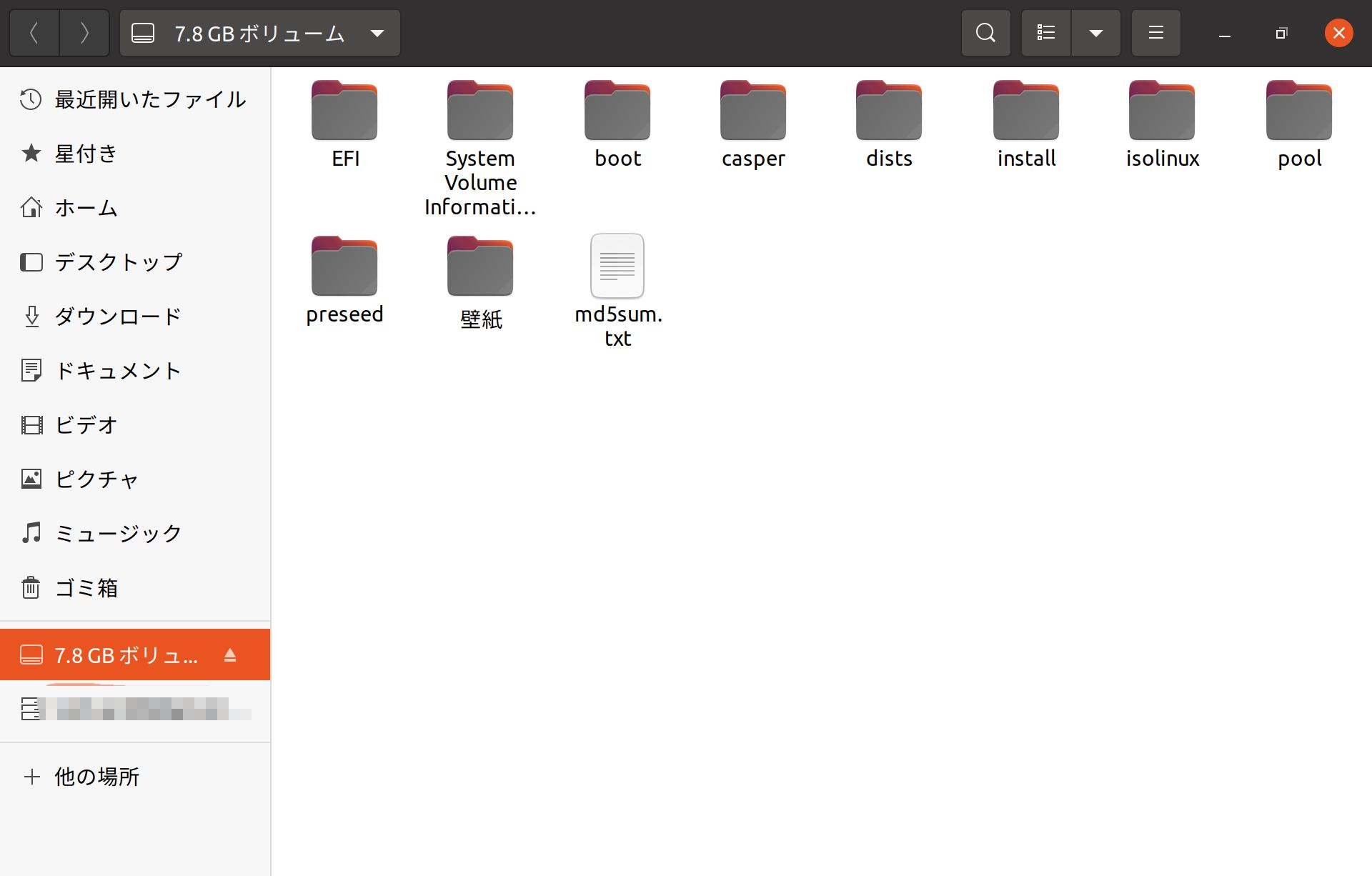

取り外し方もWindowsと同じです。以下の画面でUSBメモリ横の取り外しボタンを押してから外すだけです。

これをしませんと、USBメモリの内容が破損する恐れがありますが、これはWindowsでも同じことなので、特に手間でもないでしょう。

この例ですと、「7.8GBボリューム」と書かれている横のボタンです。

なお、この画面を消してしまった場合は、Dockメニューからフォルダの形のアイコンの「ファイル」アプリを起動するだけでOKです。

また、ファイルをコピーする先は、上の画面の「ホーム」以下のフォルダ(厳密には、Linuxではディレクトリと言います)にするようにしてください。ここは各ユーザーが自由に使ってよいエリアになっており、それ以外の場所ですと、管理者権限と呼ばれるものを行使しないと使えなくなったりしていますので。

ついでに、このタイミングでWindowsのフォントをインストールしておきましょう。

USBメモリにインストール前にコピーしておいた.fontsフォルダがあるはずですので、ホームディレクトリにコピーしておきます。せっかくお金を払ったWindowsですから、少しでも回収しておきましょう。

しかし、初期状態では、コピーしたはずのフォルダが見えないはずです。これは、ドットから始まるファイル名やフォルダ名は、システム参照用とされているため、非表示になっているからです。

「Ctrl」キーを押しながら「H」キーを押すと、表示をON/OFFできるので、確認してみてください。なお、誤操作を防ぐために、作業が済んだら非表示にしておくことを推奨します。

UbuntuはアプリやOSを自動で更新してくれますが、最初だけ手動でアップデートしておくと良いでしょう。アプリ一覧から白い丸で囲まれた「A」マークのアイコンをクリックするとできます。

なお、自分のログインアイコンの変更だけ、ちょっと分かりにくい場所にあったので、説明しておきます。先ほどの設定画面で「ユーザー」を選択し、ログインユーザー名の横にある丸い部分をクリックすれば変更できます。下の例ですと「K」と書かれている部分です。

ログイン画面の背景画像も変更できるのですが、ちょっと難しい設定作業がありましたので、また後で説明します。

次にネットワークプリンタの設定を行います。

私の自宅ですと、CanonのTS5130というプリンタを使っているのですが、Linux用のドライバがCanonの公式ページに普通にあります。

ダウンロードするときは、右のdebianと書かれているほうから行います。詳細は省きますが、Ubuntuは「Debian系」と呼ばれるディストリビューションですので。

なお、私の環境では、ブラウザから直接実行するとうまく動きませんでした。

ですので、「ファイルを保存」を選択し、「ファイル」アプリを開いて、ホームディレクトリの下の「ダウンロード」フォルダの下にあるファイルを、ダブルクリックして解凍しておきます。

ドライバのインストールだけ、ちとめんどくさいですが、一度だけの設定ですので頑張ってください。

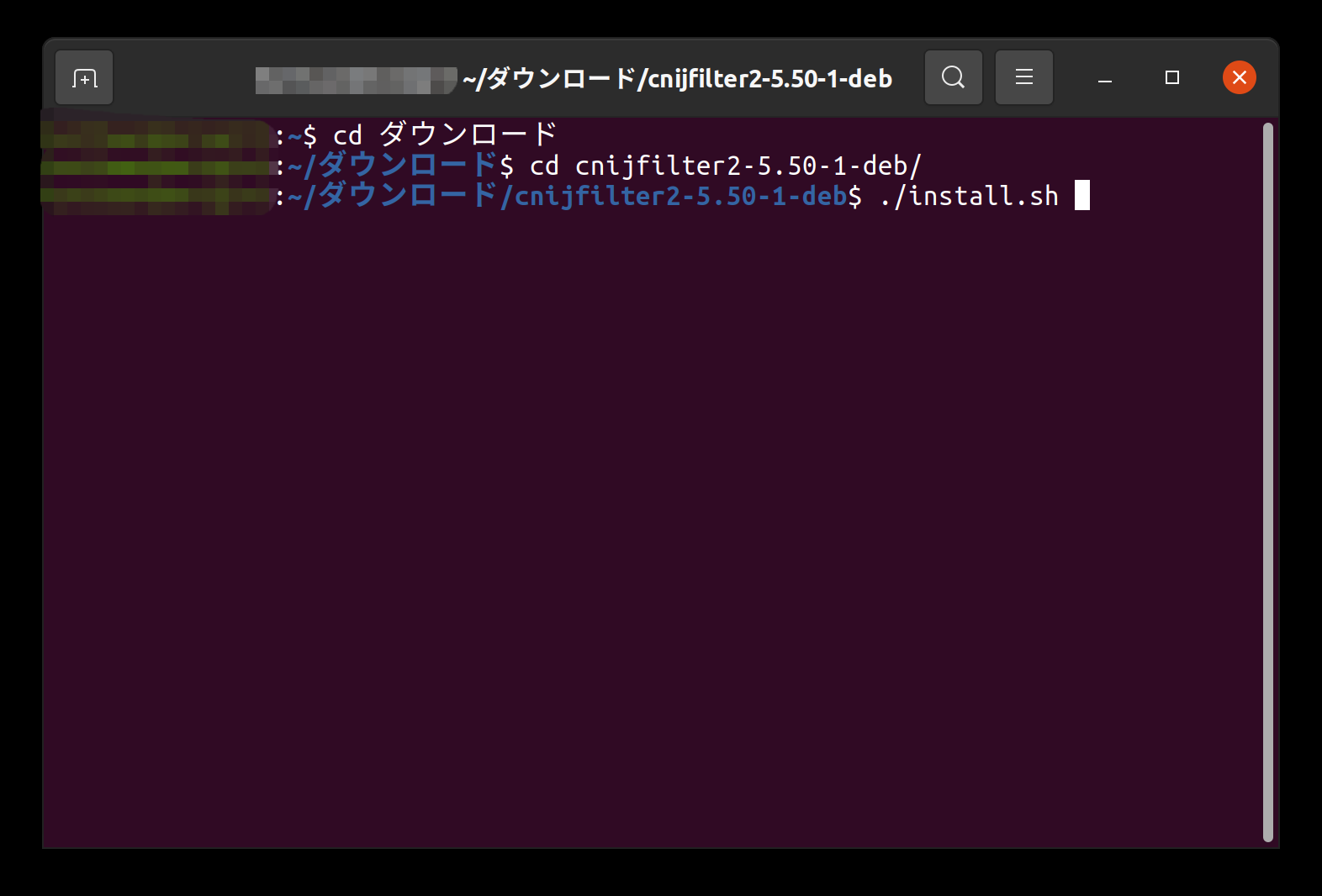

メニュー一覧で「端末」アプリを開くか、キーボードで「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「T」キーを押して、端末を開きます。この画面だけちょっと上級者向けですが、頑張ってください。

以下の画面のように入力します。なお、一行入力するごとに「Enter」キーを押してください。$の後ろの部分が入力する部分です。一行目ですと、「cd ダウンロード」と入力して「Enter」キーです。日本語の入力部分もWindowsと同じです。「半角/全角」キーを押せば入力できます。

2行目のcnijほにゃららの部分は、ドライバごとに異なります。「ファイル」アプリで「ダウンロード」フォルダの下にできているはずのフォルダ名がそれにあたりますので、確認をお願いします。なお、この部分などは全部入力する必要はありません。最初の数文字だけ入れて「Tab」キーを押せば、後は自動的に補完してくれます。

また、なんらかの設定をミスって日本語入力ができなくなった場合は、Windowsマークのボタンを押しながらスペースを押すと、入力できるようになります。この操作はON/OFFの切り替えですから、入力できる状態で押してしまうと、入力できなくなります。この場合も、同じ操作で元に戻せます。

後は表示された内容にしたがって、各種のキーを押して「Enter」を押していくだけで設定が完了します。

テストページを印刷するには、以下のようにします。

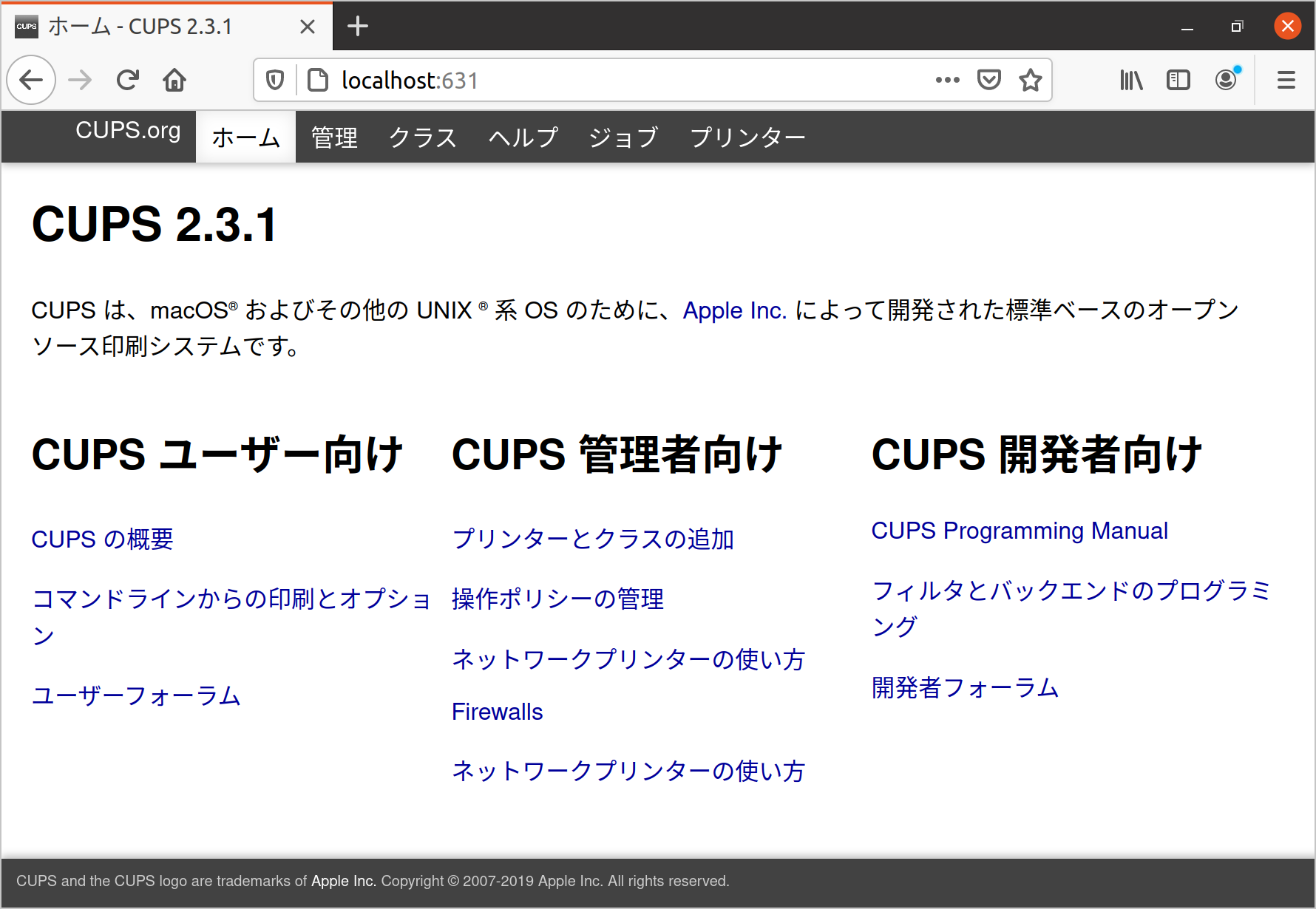

まず、Webブラウザを立ち上げます。デフォルトですとFirefoxというものがインストールされていますので、Dockメニューから青い丸にキツネが巻き付いたようなアイコンをクリックします。

そして、URLの部分に「localhost:631」と入力し、以下の画面を表示します。

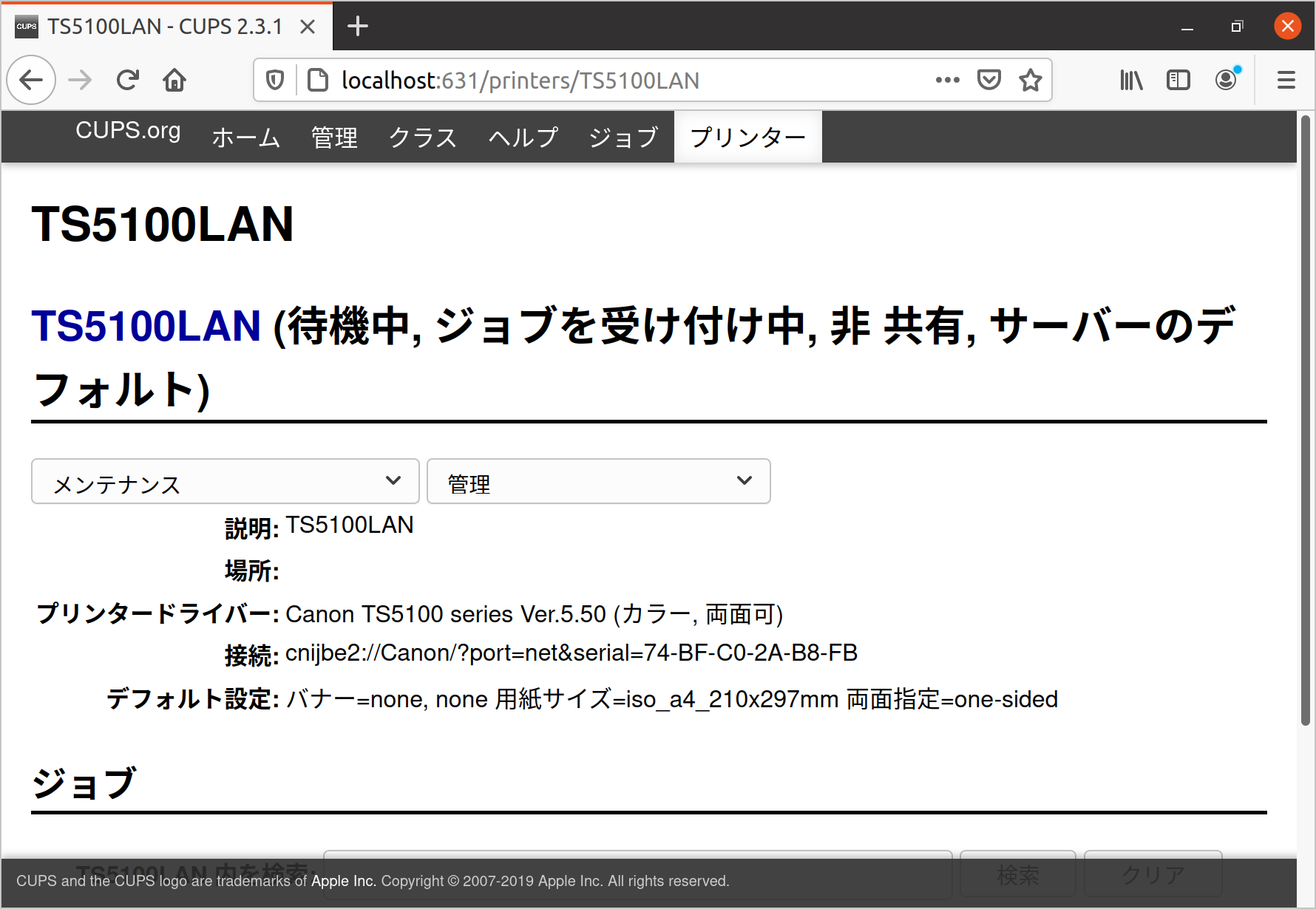

右上のほうにある「プリンター」の部分をクリックします。

インストールされたプリンタ名が表示されていると思いますので、そこをクリックします。

「メンテナンス」の部分をクリックして、「テストページの印刷」を選択すれば、自動で印刷が始まります。

なお、デフォルト状態で、オフィス文書が編集できるフリーソフトがインストールされています。LibreOffice Writerというのがワード、Calcというのがエクセルです。

ソフト一覧のアイコンから起動してもいいですし、「ファイル」アプリから転送したワード文書などをダブルクリックしても起動できます。

これで最低限の目的は果たしましたが、次は良く使うアプリをインストールする方法を説明します。

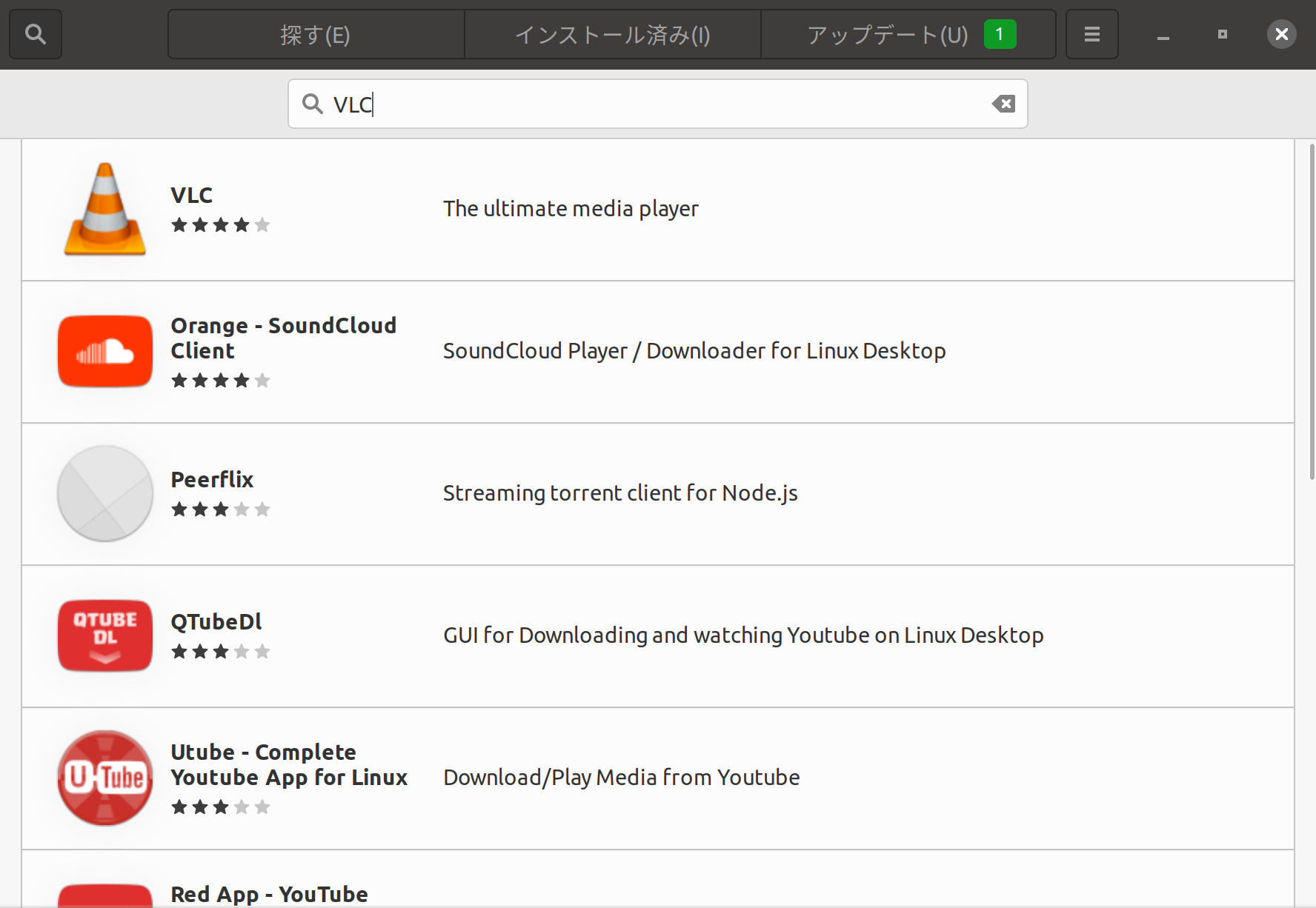

まずは動画アプリのVLCメディアプレイヤーをインストールします。

動画アプリはデフォルトのものでも使えなくはないのですが、対応していない動画形式とかも多く、追加設定が必要になるため、VLCをインストールしましょう。

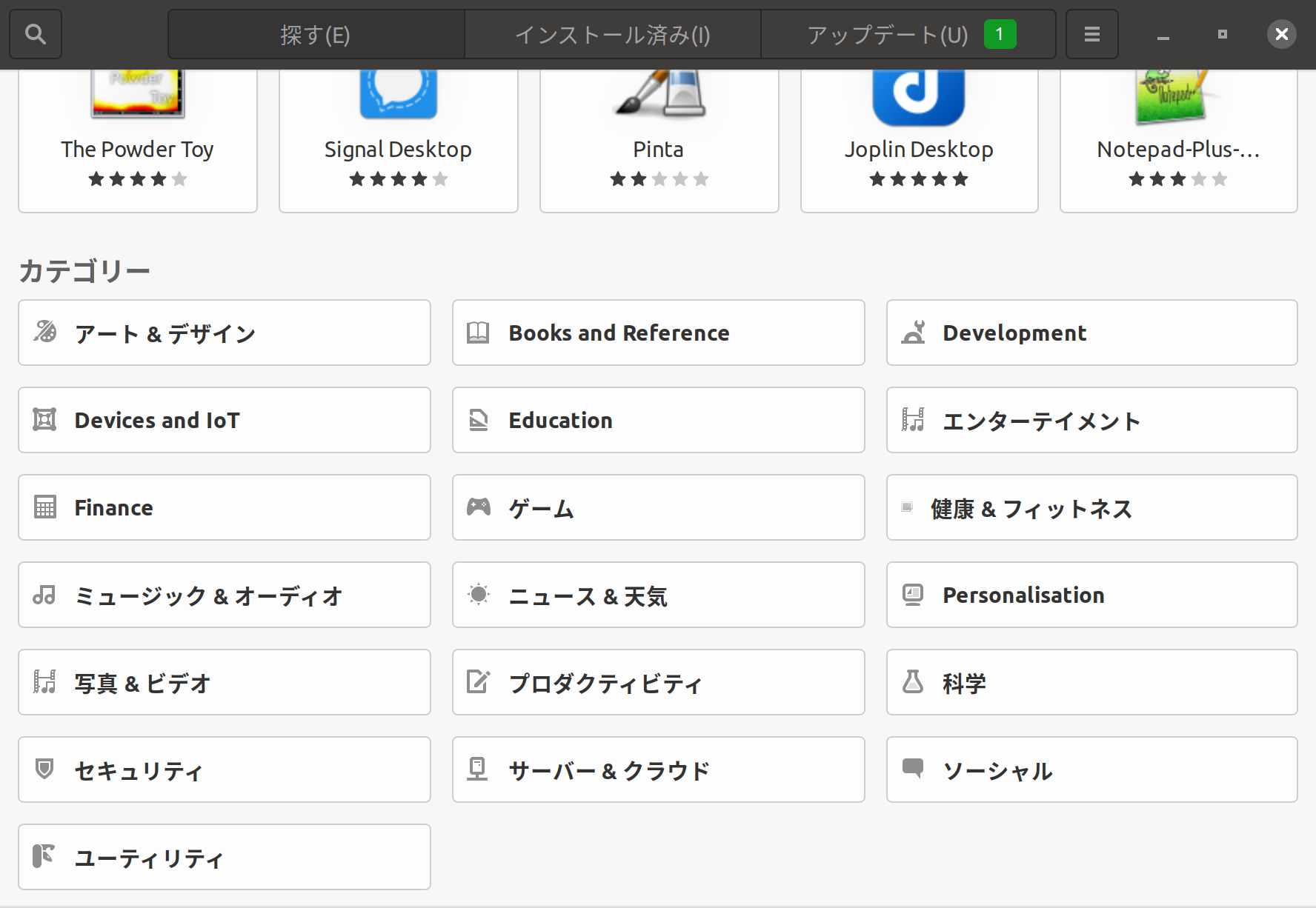

Dockメニューから赤い背景に「A」と書かれているアイコン(Ubuntu Software)を起動します。

左上の虫眼鏡の形の検索マークボタンをおして、「VLC」と入力すると、インストール可能なアプリが一覧表示されますので、「VLC」を選択します。

一部英語になっていますが、ビビらないでください。選択しさえすれば、重要な部分は日本語表記されていますので。

後は画面にしたがってぽちっとするだけでインストールされます。

続けて、動画再生環境のために、ワイヤレス・イヤホンを接続する方法を説明します。

私のマシンでは、ブルートゥース環境がありましたが、それがないマシンでは、こちらなどで、千円ぐらいで購入できる親機と呼ばれるものをUSBにぶっさせば使えます。ちなみに、私の地元でも家電量販店に普通に売ってました。

接続設定なども簡単で、右上の電源やWi-Fiマークのでている部分をクリックして、Wi-Fiマークの下のブルートゥースのアイコンをクリックして、設定画面を出して接続するだけです。

なお、私の安物ですと、初回起動時以外は一度切断すると正しく音がでません。ですが、ブルートゥースの設定画面から、一度切断して再接続すると聞こえるようになります。

アップルのたっかいやつ欲しいなぁ・・・。おっと、心の声が漏れてしまいました。

また、この時点では、ダブルクリックしたときは、初期設定のプレイヤーになっていますので、設定メニューから動画再生のデフォルトアプリをVLCに変更しておくと良いでしょう。

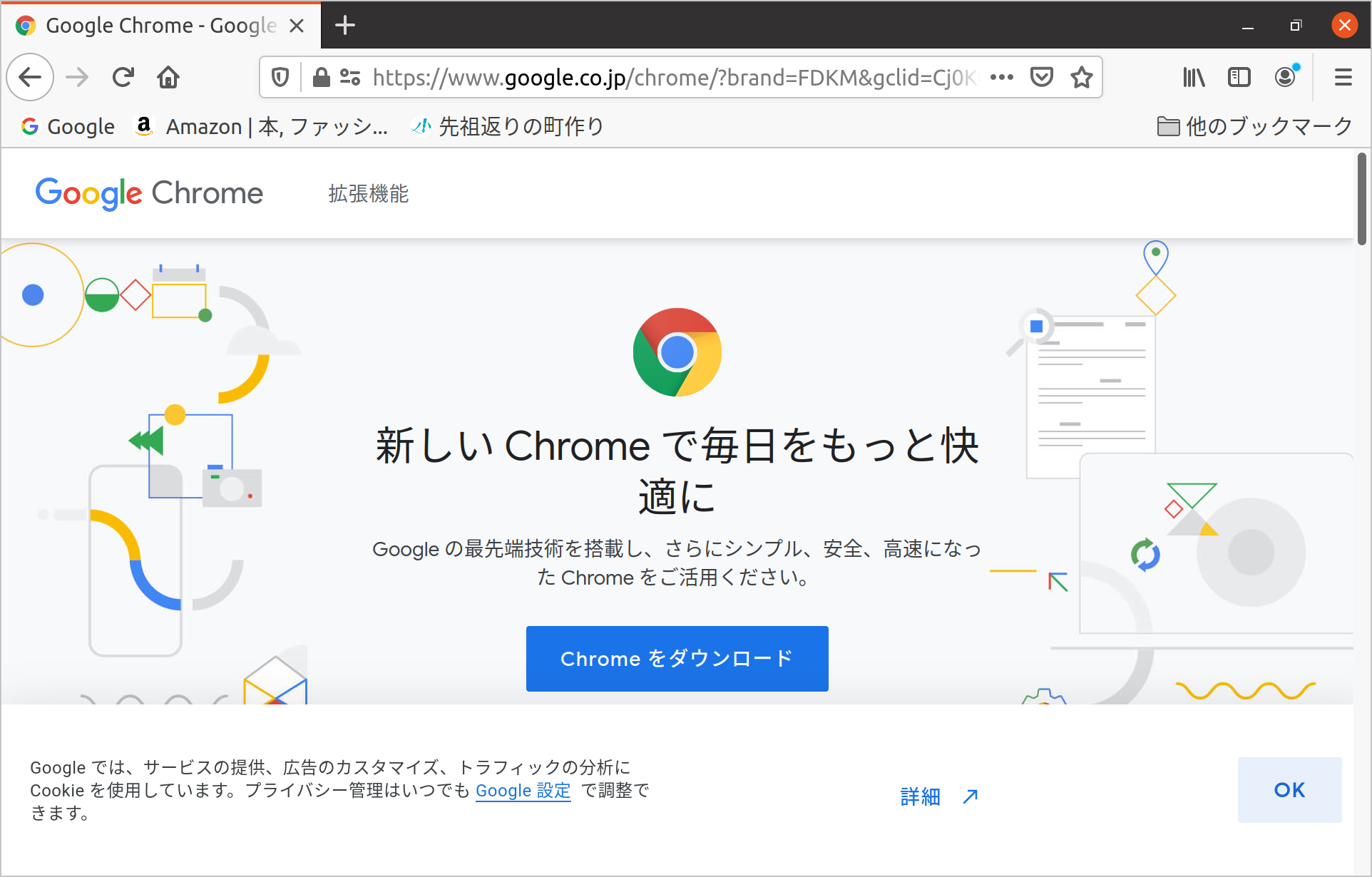

次にGoogle Chromeのセットアップを行います。

私の環境では、なぜかChromeがインストールアプリ一覧にでてこなかった(オープンソース版のChromium使えってことでしょうか?)ので、Googleの公式ページからインストールします。Webブラウザ(この時点ではFirefox)の検索画面でChromeと入力すれば、普通に出てきます。

ダウンロードボタンがこの時点でUbuntu対応になっていますから、そのままダウンロードしてください。

なお、例によってブラウザから直接実行するとうまく動きませんでした。

ですので、ファイルで保存してから、「ファイル」アプリでダブルクリックしてください。

これで一通りのことはできるようになったはずです。お疲れ様でした。

後は、お好みで細かい調整をお願いします。例えば、デフォルトのブラウザをGoogle Chromeにしておくなどが考えられます。

次からは、ちょっと上級者向けの設定内容を書いておきます。