PlayStation2エミュレーター(PCSX2)の使用方法- 熊八の隠し部屋

ここでは、PlayStation2エミュレーターのPCSX2の使い方を説明しています。

PCSX2にはBIOSと呼ばれるファイルが必要なため、実機を用意して吸い出す必要があります。ただ、PlayStation2にはUSBポートがありますから、USBメモリとDVD-Rを用意すれば、比較的簡単な手順で吸い出せます。

ですから、難しそうとあきらめずに挑戦してみてください。

2022年6月1日追記。PCSX2公式HPのリニューアルに合わせて修正。

2023年1月9日追記。PCSX2公式HPの変更に合わせて一部修正。

2023年3月6日追記。DVDの吸出しツールをDVD DecrypterからImgBurnに変更。

2023年9月5日追記。メモリーカードエディタの起動方法をおまけとして追記。

2024年1月30日追記。高画質化の設定方法をおまけ2として追記。

2024年4月12日追記。おまけ2の高画質化設定の内容に、異方性フィルタリングの設定方法を追記。

2024年7月14日追記。新しい安定板のv2.0がリリースされたのに合わせて修正。

2024年10月17日追記。ゲーム個別のメモリーカードを使用する方法をおまけ3として追記。

2024年10月24日追記。画像が乱れる場合の対処方法をおまけ4として追記。

2025年3月5日追記。新しい安定板のv2.2.0がリリースされたのに合わせて一部修正。

下準備

最初に、必要な機材をそろえます。箇条書きにしますと、以下のようになります。

- SlimタイプのPlayStation2本体

- 低容量のUSBメモリ

- 空のDVD-R

以上の3点です。このうち、SlimタイプのPlayStation2本体というのは、以下の写真のようなものです。

これは、後期に販売されたモデルです。これが必要な理由は、BIOS吸出し用のソフトが基本的にこのタイプにしか対応していないためです。

詳しくはこちらを参照して欲しいのですが、全部英語なので簡単に要約しますと、初期型のPhatタイプのものでは起動しません。Phatタイプのものでも後期タイプのものであれば起動する可能性がある、という内容です。

ですので、このタイプの本体を持っていない人は、中古ショップで実機を探しましょう。私の地元で調べてみた限りでは、それほど入手難易度は高くないようですので。

その次に必要なのが、低容量のUSBメモリです。2~8GB程度の安いやつが適しています。

逆に、32GB以上の大容量のものですと、後述する手順でのフォーマットができません。

その場合は、専用のツールを利用すればできなくはないのですが、もったいないですし、なにより低容量なものは安いですから、ここはひとつ用意しておきましょう。

最後に必要なのが、吸出しソフトを起動するためのディスクを作る、空のDVD-Rです。もちろんこれに焼きこみますから、DVD-Rが焼けるPC環境も必要です。

最近のノートPCのように、DVDドライブが付属していないPCしかない場合は、USB接続のドライブを用意してください。数千円程度ですし、ディスクの吸出しにいろいろと使えますから、この際、購入してしまいましょう。

以上で準備するものについては終わりです。続けて、吸出し環境を整えるための、各種ソフトのダウンロードと設定について説明します。

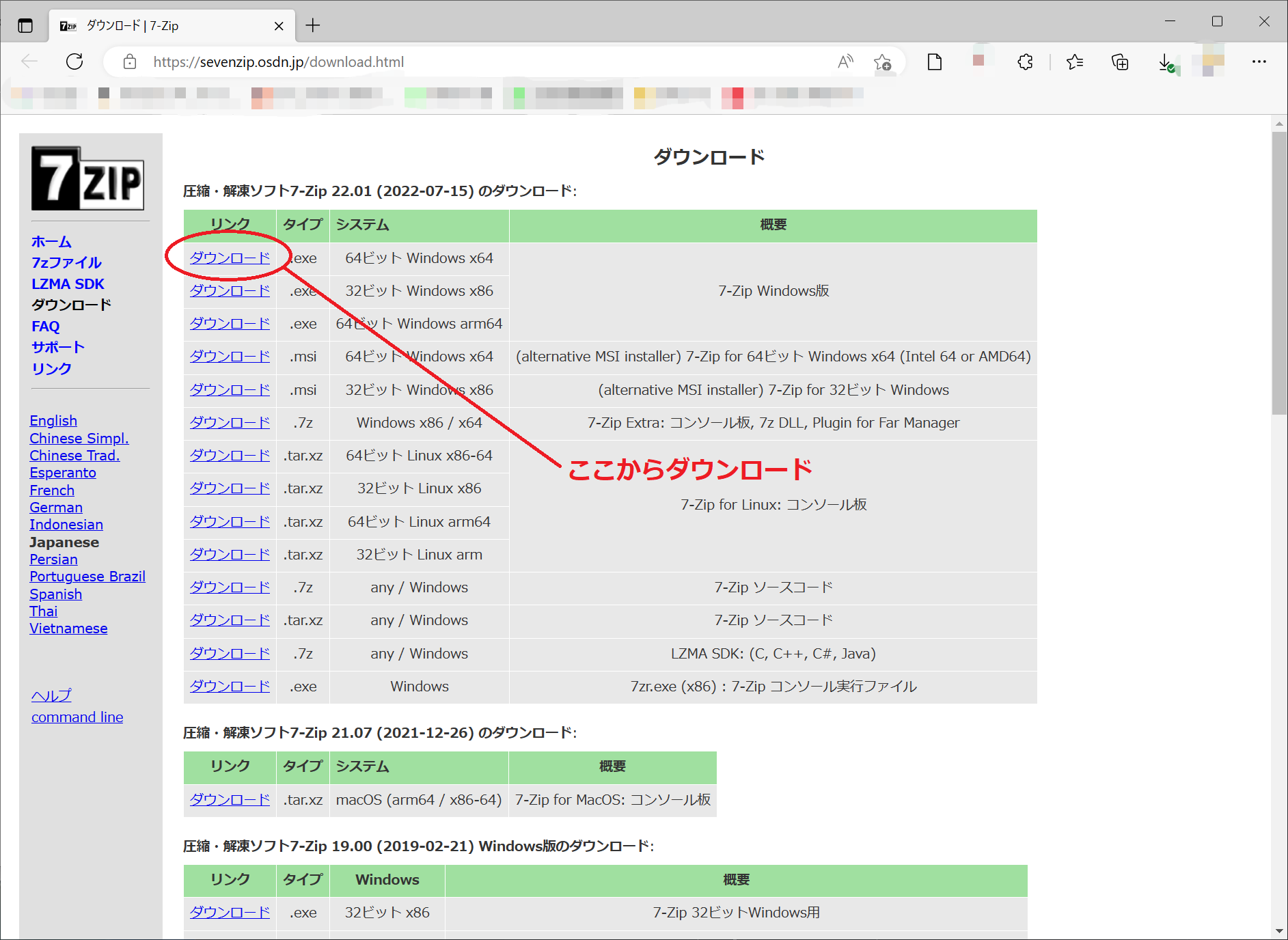

7-Zipのインストール

最初に、7-Zipというフリーソフトをダウンロードし、インストールします。

これは、吸出し用のツールが7z形式と呼ばれるもので圧縮されているため、それを解凍するためのソフトです。

こちらにアクセスします。「64ビット Windows x64」となっている所からダウンロードします。なお、最新版はバージョン番号かリリースの日付を見れば分かりますので、最新版をダウンロードするようにしてください。

2024年7月14日追記

Windows11からは7z形式のファイルがOSの標準機能で対応しており、ダブルクリックで普通のフォルダのように表示されます。

ですので、この作業はWindows10を使用中の方のみ必要になります。

インストールは、ダウンロードしたファイルをダブルクリックで起動するだけです。デフォルトのままインストールして構いません。

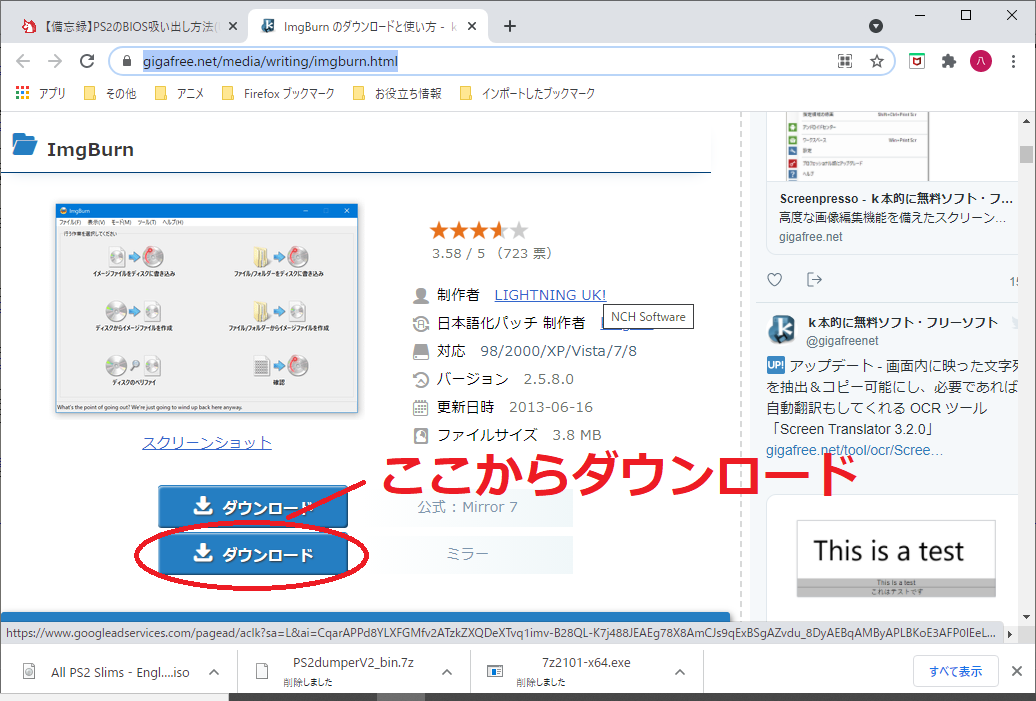

ImgBurnのインストール

吸出しツールの起動ディスクを焼きこみ、ゲームディスクを吸い出すために使うImgBurnをダウンロードし、インストールします。

こちらにアクセスし、少し下にスクロールすると、ダウンロードボタンが出てきます。

ダウンロードは下側のミラーサイトのものをお勧めします。上側を選んでも、どのみちどこかのミラーを選択する画面に移りますので。

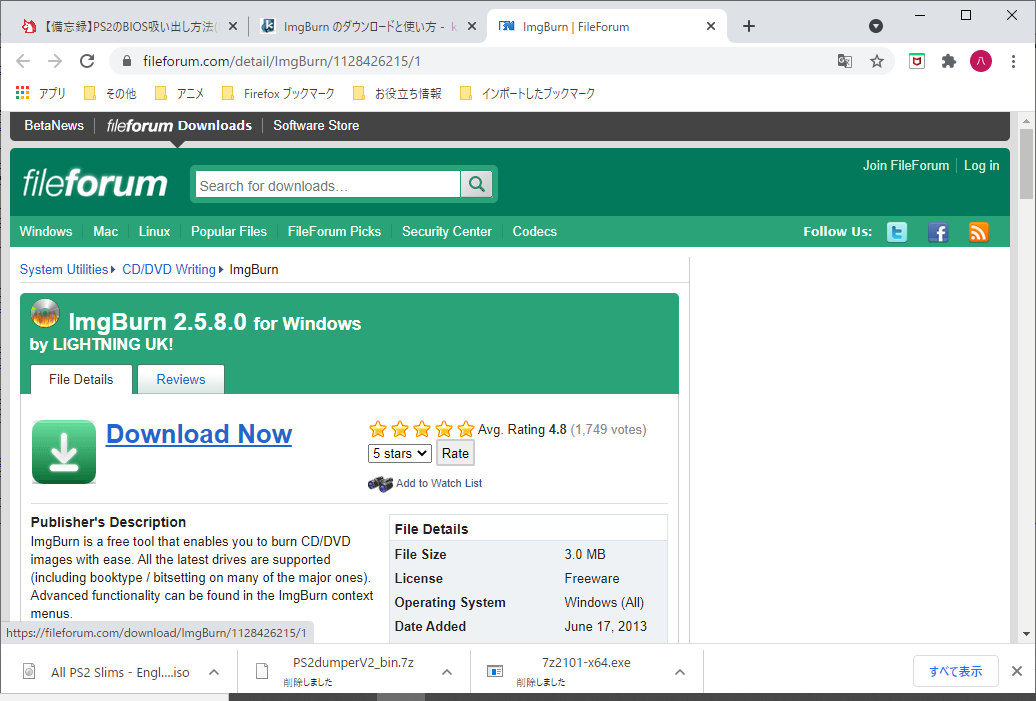

以下の画面が出ますので、「Download Now」のリンクを押してダウンロードします。

続けて、インストールと初期設定を行います。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行し、ほぼデフォルトの状態でインストールすればOKです。英語がずらずらと表示されますが、「Next」を押していけば構いません。

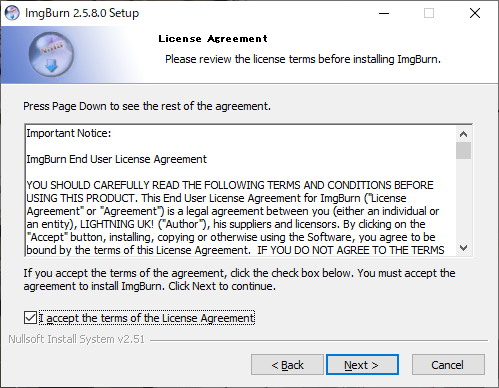

以下に注意が必要な所だけ、掲載しておきます。

この画面がでたら、左下のチェックボックスに印を入れます。そうしないと、「Next」ボタンが出てきません。

ここの英語の意味は、使用許諾契約に合意しますという意味ですので、合意しませんとインストールできません。

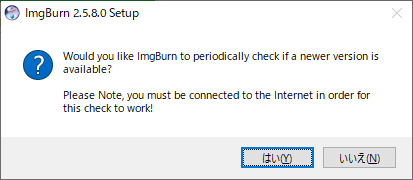

また、インストール途中に以下の画面がでてくるかと思います。

これは、ImgBurnの最新のバージョンの情報を見ますか? という意味なので、どちらを選んでも問題ありません。

ただ、「はい」を選択すると英語のWebページが開きますので、英語を見たくないという方は「いいえ」を選択することをお勧めします。

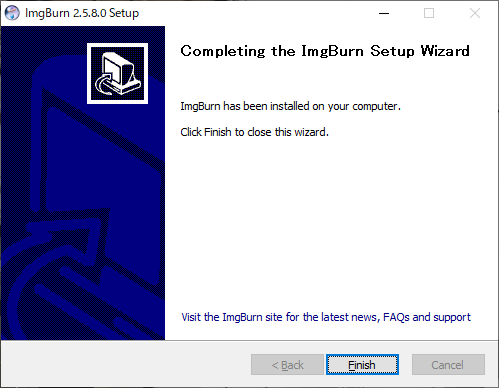

進めると、以下の画面がでます。

セットアップが終了しましたという意味ですので、「Finish」ボタンを押して、インストールを終了します。

CD Manipulatorのインストール

実は、PlayStation2のディスクには、CD-ROM形式のものとDVD-ROM形式のものが混在しています。

その見分け方は後述しますので、ここでは、CD-ROM用の吸出しツールであるCD Manipulatorのインストール作業について説明します。

こちらからCD ManipulatorのVersion 2.70 Finalをダウンロードします。

インストールは、zipファイルをダブルクリックすれば表示される中身を、適当なフォルダにコピーするだけで完了です。

起動しやすくするために、デスクトップにCdManipulator.exeのショートカットを置いておくと良いでしょう。

なお、初回起動時だけ言語選択画面がでますが、「日本語」を選択すればOKです。

BIOSの吸出し

ここでは、PlayStation2の本体からBIOSファイルを吸い出す方法について説明します。

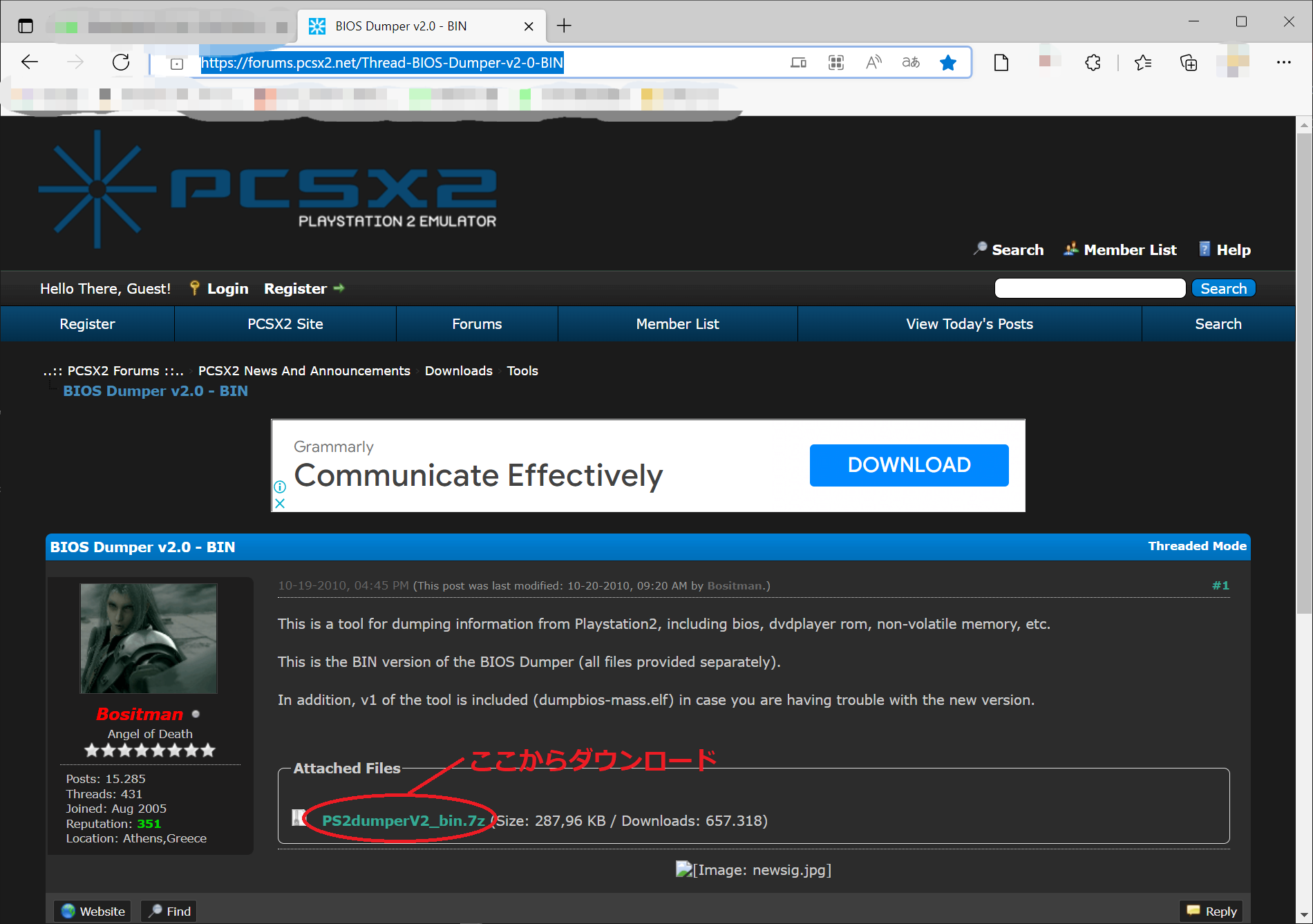

まず、こちらにアクセスし、BIOS Dumper v2.0 - BINをダウンロードします。

以下の画面の「PS2dumperV2_bin.7z」をクリックしてダウンロードします。

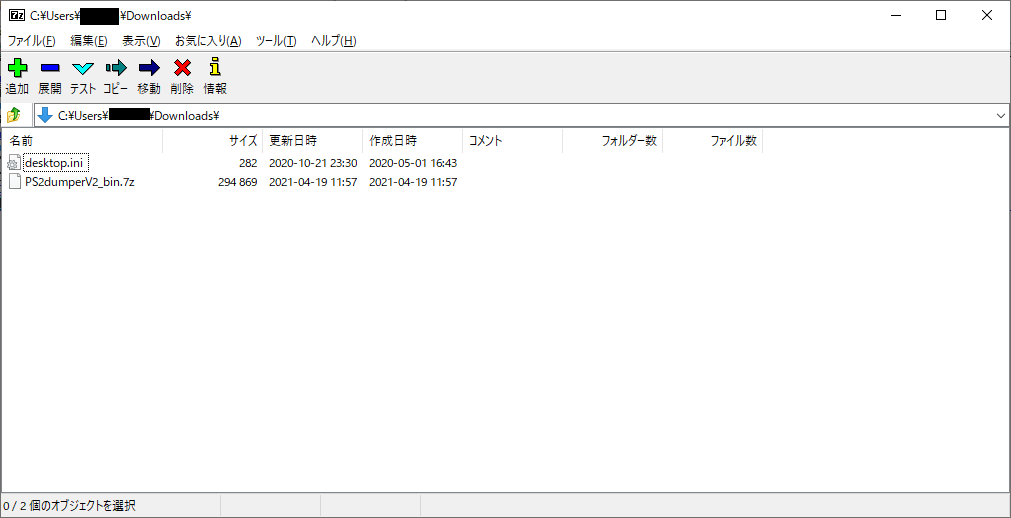

ここでダウンロードしたファイルが7z形式ですので、あらかじめインストールしておいた、7-Zip File Managerを使って解凍します。

スタートボタンで表示されるメニューに7-Zipというフォルダが追加されていて、その中にある7-Zip File Managerを起動します。

2024年7月14日追記

Wikndows11では、ファイルをダブルクリックすれば表示されます。

なお、Windowsのデフォルト状態では、「ダウンロード」フォルダにダウンロードされていると思います。

しかし、7-Zip File Managerでは、このフォルダへのリンクが表示されません。

PC → C: → Users → (ログインユーザー名) → Downloads と進めると表示されます。

(ログインユーザー名)の部分は環境に依存しますので、私にはわかりません。

スタートボタンを押したときに、左側に表示されているアイコンにマウスカーソルを持っていくと表示されるはずですので、そこで確認してください。

この画面例ですと、PS2dumperV2_bin.7zをダブルクリックし、「展開」ボタンを押すと、ダウンロードフォルダに解凍されます。

続けて、ここで解凍したファイルをUSBメモリに移します。

この時、フォーマット形式と呼ばれるものがFAT32形式でないとPlayStation2からは見えなくなるため、この形式でフォーマットします。

なお、この作業を行うと、指定したドライブの内容はすべて消去されます。くれぐれも、お間違いのなきようにお願いします。

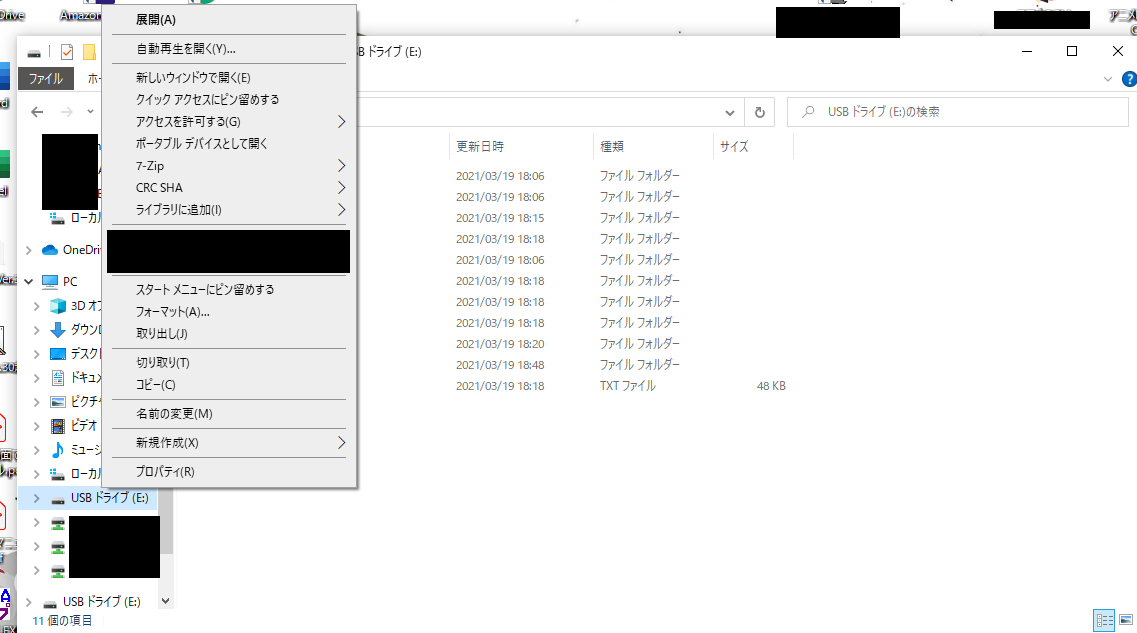

ファイルエクスプローラーを開き、USBメモリのドライブで右クリックし、フォーマットを選択します。

以下の画面が開きますので、「ファイル システム」の部分が「FAT32」となっているのを確認して、「開始」ボタンを押します。

前にも説明しましたが、32GB以上の大容量のUSBメモリでは、この方法ではFAT32形式でのフォーマットができません。

ですので、それ以下の低容量なものを用意してください。

フォーマットが完了したら、先ほど解凍したファイルを全てコピーします。

終わったら、Windowsの正規の手順を踏んでからUSBメモリを抜きましょう。

続けて起動ディスクの作成に移ります。

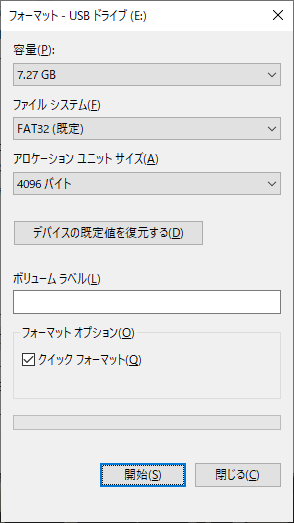

こちらにアクセスし、少し下にスクロールして以下の画面を出し、「PREBUILT ISOs/All PS2 Slims – English language.iso」を押してダウンロードします。

続けて、このファイルを焼きこみます。

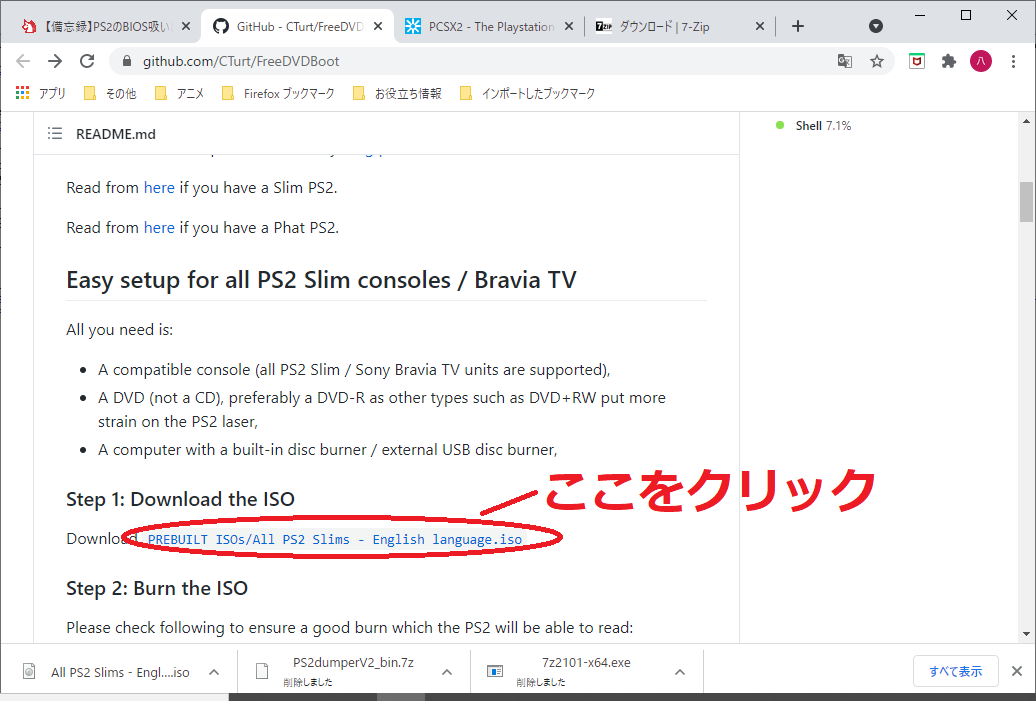

空のDVD-Rをドライブに入れてから、先ほどインストールしておいたImgBurnを起動し、「Write image file to disc」を押します。

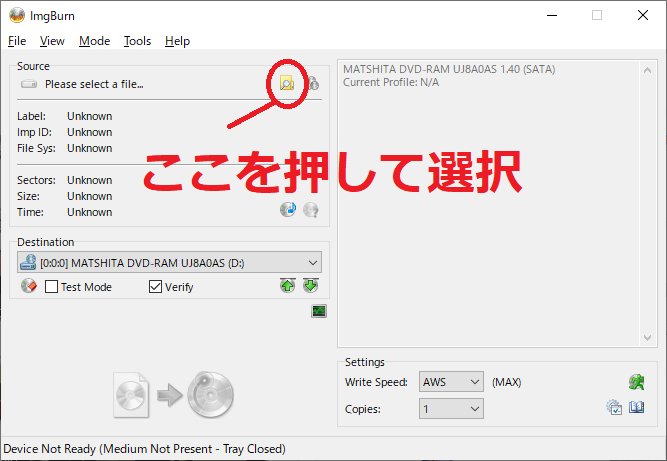

画面中央上にあるフォルダマークのアイコンをクリックし、先ほどダウンロードしたisoファイルを選択します。

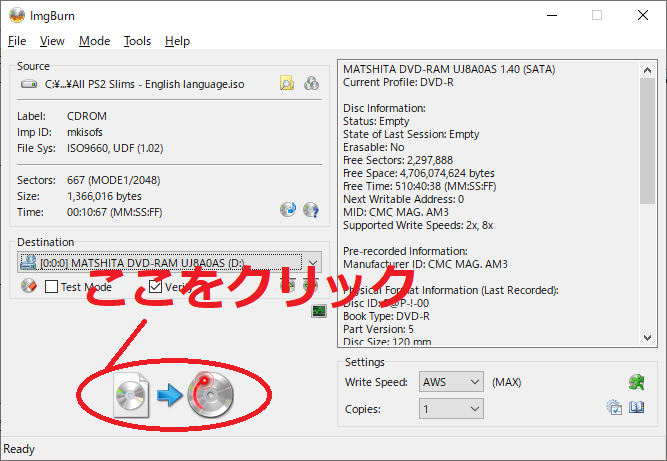

画面左下のファイルからディスクへのマークの部分をクリックし、焼きこみを開始します。

なお、私の環境では、進捗率がすぐに100%になりましたが、そのあとの同期と呼ばれる作業に数分程度時間がかかりました。

100%になっても終わらない! と焦らずに、一服でもして待ちましょう。

焼きあがったら、ImgBurnを終了してディスクを取り出しておきます。

ここからは、PlayStation2本体を使って実際の吸出し作業になります。

まず、ディスクもUSBメモリも差し込まない状態で起動し、以下の画面で「システム設定」を選択して「〇」ボタンを押します。

なお、撮影している我が家の様子が映りこんでいますが、完全に無視してくださいね。

少し下ボタンを押してスクロールさせて以下の画面を出し、表示言語に「英語」を選択します。この設定をしませんと、せっかく作った起動ディスクが動作しませんので注意してください。

「〇」ボタンで決定してから「×」ボタンで最初の画面まで戻り、電源をいったん落とします。

先ほど作成した起動ディスクとUSBメモリを本体にセットし、電源を入れ、以下の画面を出します。

「〇」ボタンをしてファイルブラウザーを開き、以下の画面を出します。

mass:/を選択して「〇」ボタンを押し、以下の画面を出します。

DUMPBIOS-MASS.ELFを選択して「〇」ボタンを押し、吸出しを開始します。

私の環境ですと、画面が揺れて表示されてかなり不安になりましたが、10分程度で完了しました。画面に5つのOKが表示されていて、USBのアクセスランプの点滅が終わっていたら完了しています。

PlayStation2の電源を落とし、ディスクとUSBメモリを取り外します。

PCに吸出したファイルを転送する前に、本体の設定を日本語に戻しておきます。

ディスクを入れていない状態で電源を入れ、以下の画面を出し、「System Configuration」を選択して「〇」ボタンを押します。

少し下にスクロールさせ、「Language」を「Japanese」に選択して「〇」ボタンで決定し、「×」ボタンで元の画面に戻ってから電源を落とします。

PCにUSBメモリを差し込み、SCPHから始まる5つのファイルができていることを確認してください。これがBIOSファイルです。お疲れさまでした。

ここからは、ゲームデータの吸出しと、エミュレーター本体のインストール作業となります。

CD-ROMとDVD-ROMの見分け方

以前に少しだけ説明しましたが、PlayStation2のディスクにはCDとDVDの2種類が混在しており、どちらの形式かによって吸い出し方が異なります。

見分け方は簡単で、ディスクを裏返しにしたとき、青い面でしたらCD-ROM、それ以外の白や黒ならDVD-ROMです。

この色の時がCD-ROMです。

なお、例によって我が家の本棚等が映りこんでいますが、完全に無視をお願いします。

CD-ROMの吸出し方法

ここでは、CD-ROM形式のディスクの吸出し方法を説明します。

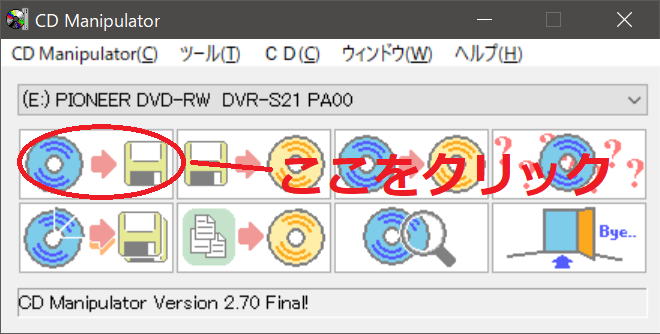

CD-ROMをドライブにセットし、以前にインストールしておいたCD Manipulatorを起動します。

上側のディスクからファイルの形の部分をクリックします。

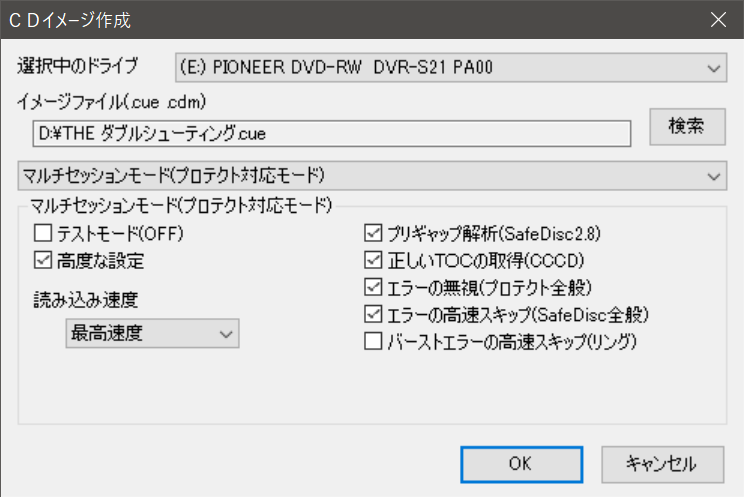

以下のような画面が開きますので、この画面例のように設定します。

設定項目を箇条書きにすると、以下のようになります。

- 「シングルセッションモード」を「マルチセッションモード」に変更

- 「高度な設定」にチェックを入れる

- 「プリギャップ解析」にチェックを入れる

- 「正しいTOCの取得」にチェックを入れる

- 「エラーの無視」にチェックを入れる

- 「エラーの高速スキップ」にチェックを入れる

設定ができましたら、画面右上の「検索」ボタンを押して、ディスクデータの保存先フォルダやファイル名を指定します。

なお、画面例ではファイル名の最後が.cueとなっていますが、この部分(拡張子といいます)は入力しなくて構いません。タイトル名だけ入力してください。

最後に「OK」ボタンを押して吸出しを開始します。

完了すると5つのファイルができますので、大切に保存してください。

なお、エミュレーターのPCSX2では、このうちの.imgファイルを使用します。

DVD-ROMの吸出し方法

ここでは、DVD-ROM形式のディスクの吸出し方法を説明します。

DVD-ROMをドライブにセットし、以前にインストールしておいたImgBurnを起動します。

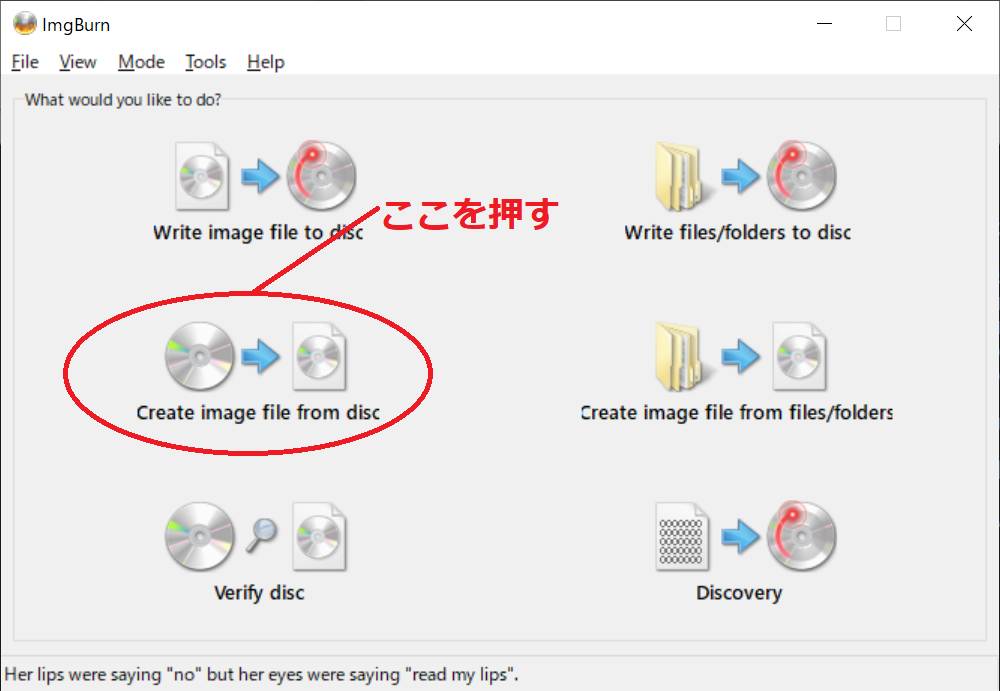

以下のような画面が立ち上がりますので、「Create image file form disc」と書かれている部分を押します。

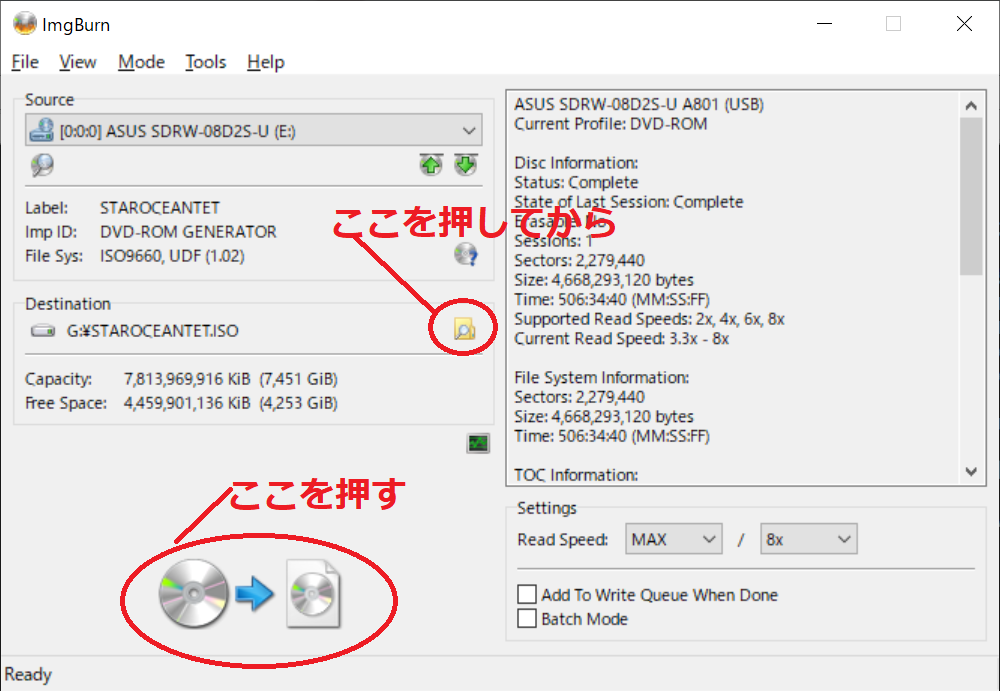

画面左中央のフォルダマークのボタンを押して吸出し先のフォルダとファイル名を指定し、画面左下のディスクからファイルのマークを押して吸出しを開始します。

完了すれば.isoファイルができますので、大切に保管してください。

PCSX2のインストール

ここから、やっとエミュレーター本体のダウンロードとインストール作業に移ります。

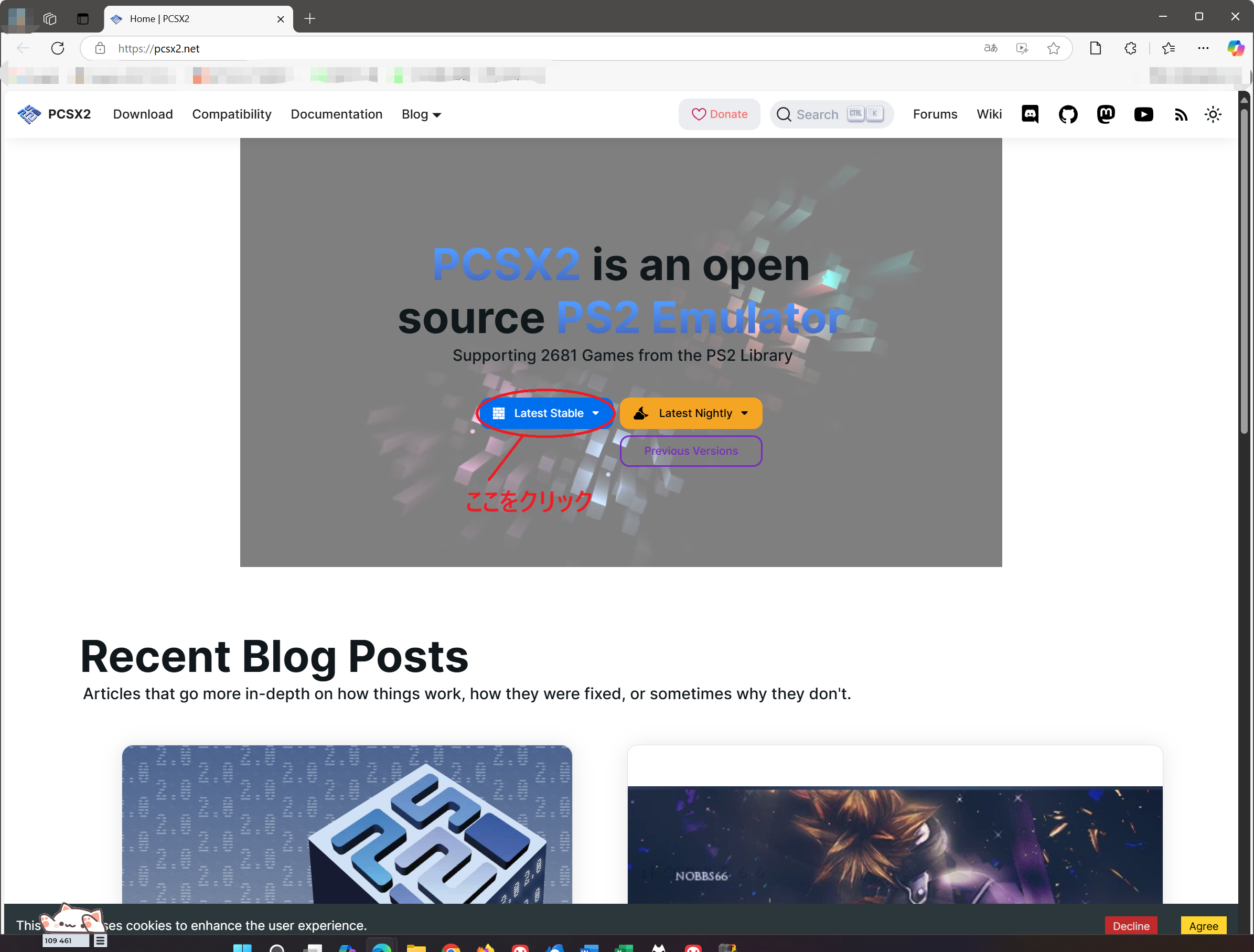

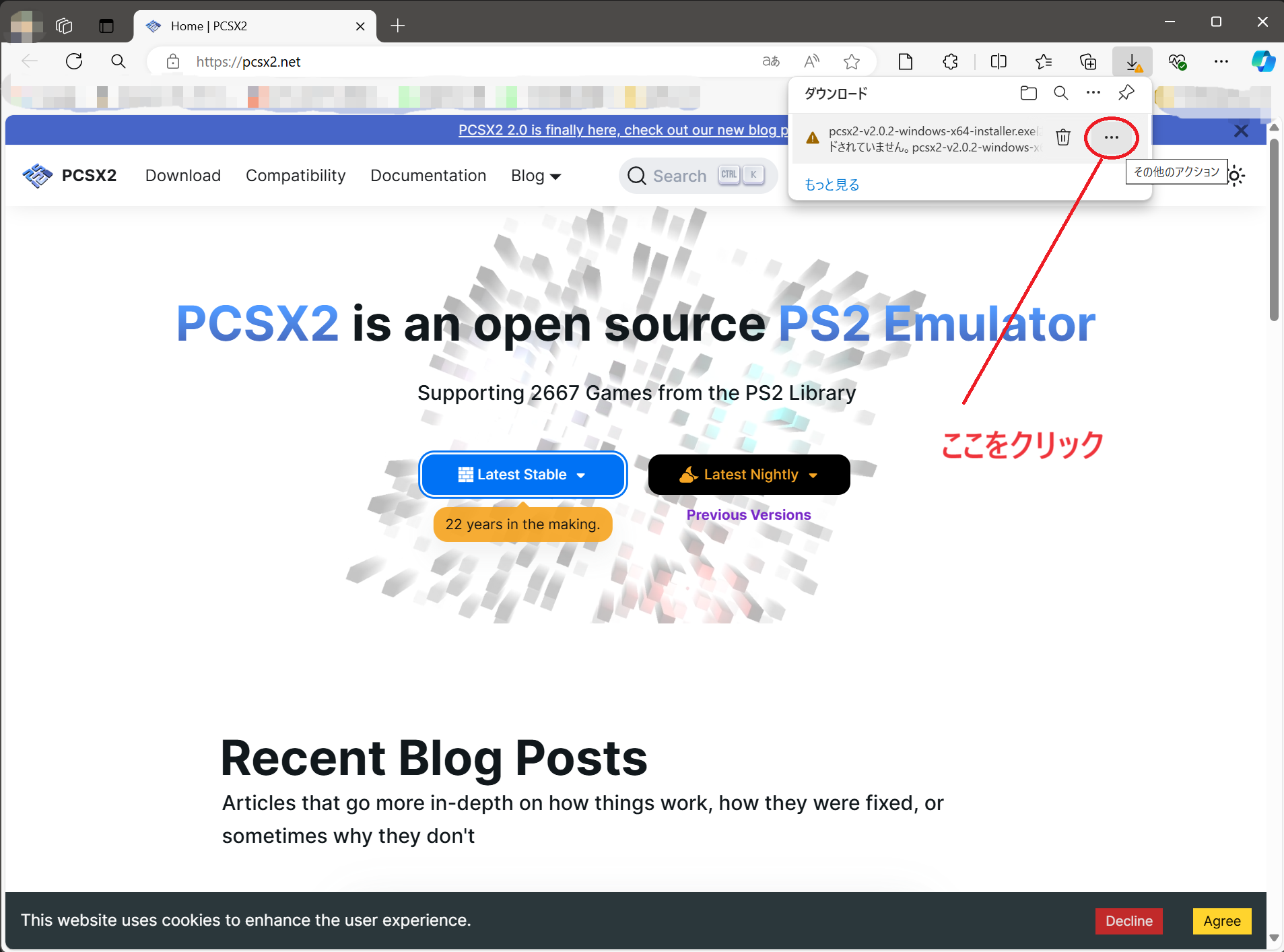

こちらにアクセスし、画面の「Latest Stable」をクリックします。

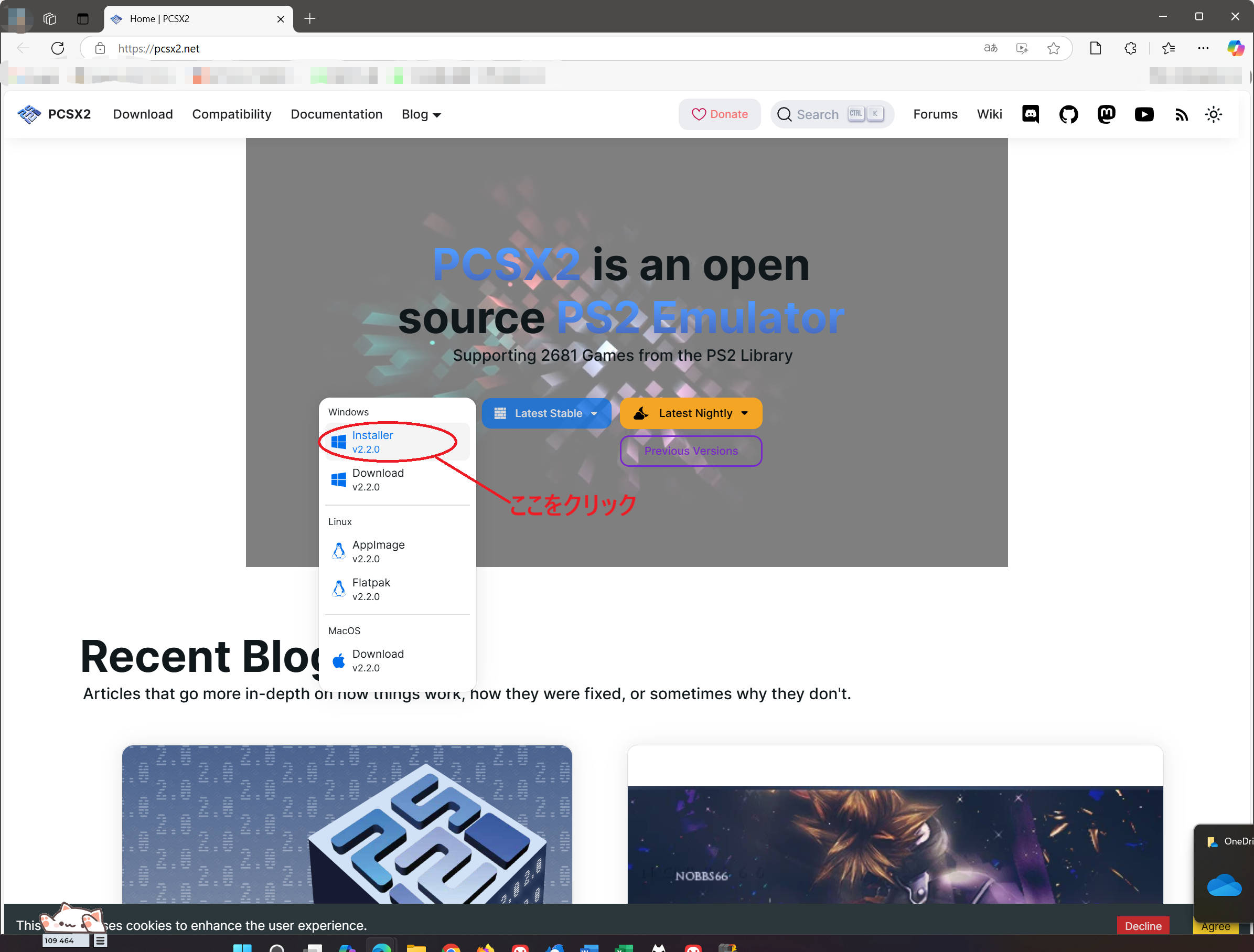

「Windows」となっているところの「Installer」をクリックしてダウンロードします。

なお、この実行ファイルはウィルスと誤認識されることがあるようです。

その場合は、ダウンロードの警告が表示されている部分にカーソルを持っていくと表示される「・・・」の部分をクリックします。

以下のようなウィンドウが開きますので、「保存」の部分をクリックします。

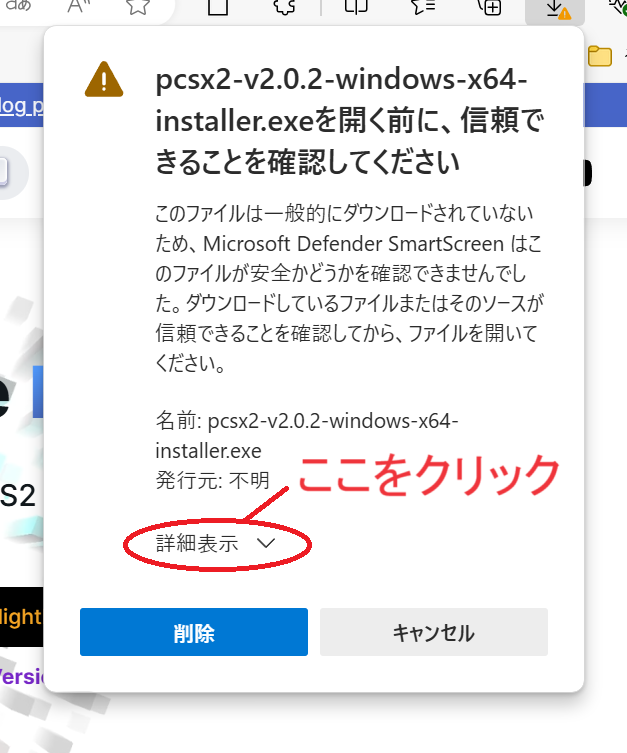

以下のようなウィンドウが開きますので、「詳細表示」の部分をクリックします。

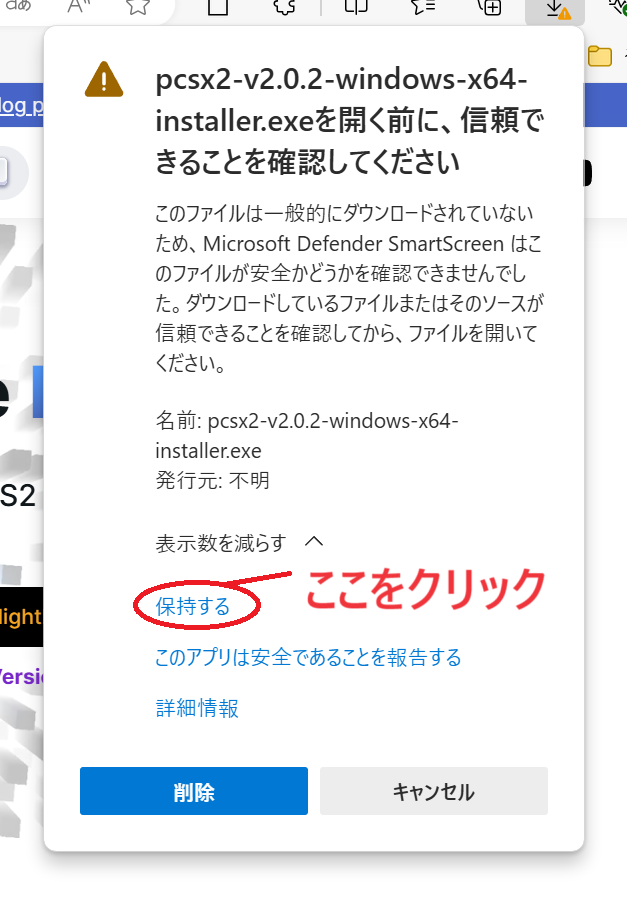

以下のように表示されますので、「保持する」の部分をクリックします。これで、ダウンロードフォルダにインストーラーが保存されます。

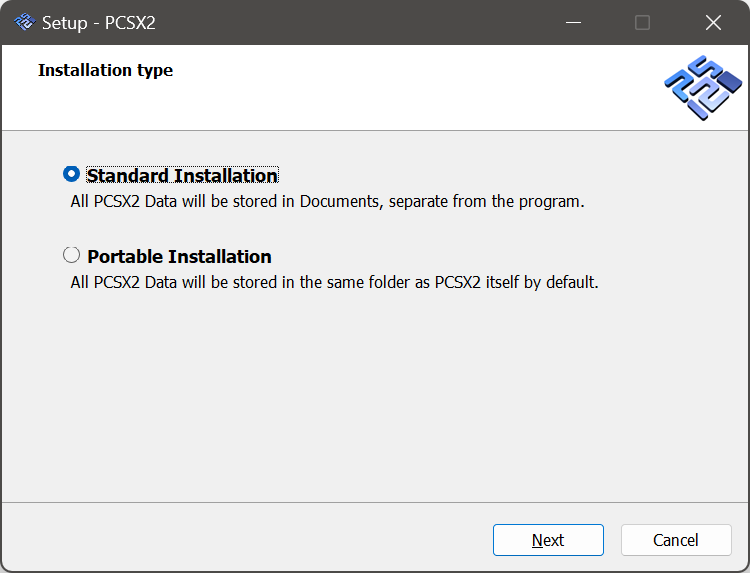

ダウンロードした実行ファイルをダブルクリックして起動し、以下の画面で「Standard Installation」を選択してから「Next」ボタンを押します。

後はデフォルトで「Next」ボタンを押していけば大丈夫です。

ただ、最後の画面だけ注意が必要です。

以下の画面で「Yes」を選ぶと即座にWindowsが再起動します。「No」を選ぶとインストーラーがいったん終了します。

そのまま再起動していい場合は「Yes」を押した状態で「Finish」を押します。他に作業中のウィンドウなどがある場合は、「No」を選択してから「Finish」を押し、後に手動でWindowsを再起動します。

以上でインストール作業は終わりです。続けて、初期設定に移ります。

PCSX2の初期設定とゲームの起動

ここでは、PCSX2の初期設定について説明し、その後にゲームの起動方法についても説明します。

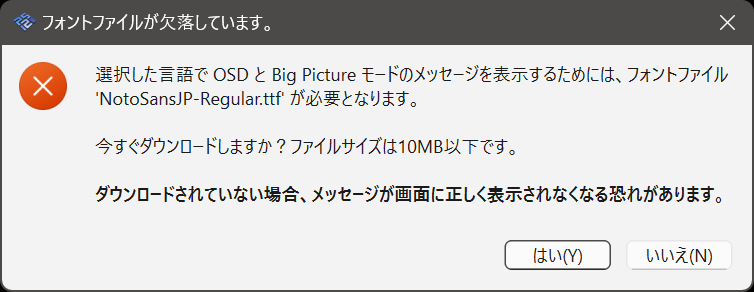

インストールした PCSX2を起動します。PCSX2を最初にインストールする時に限り以下の画面が表示されますので、「はい」を押してフォントをインストールします。

以下の画面が開きますので、そのまま「次へ」を押します。

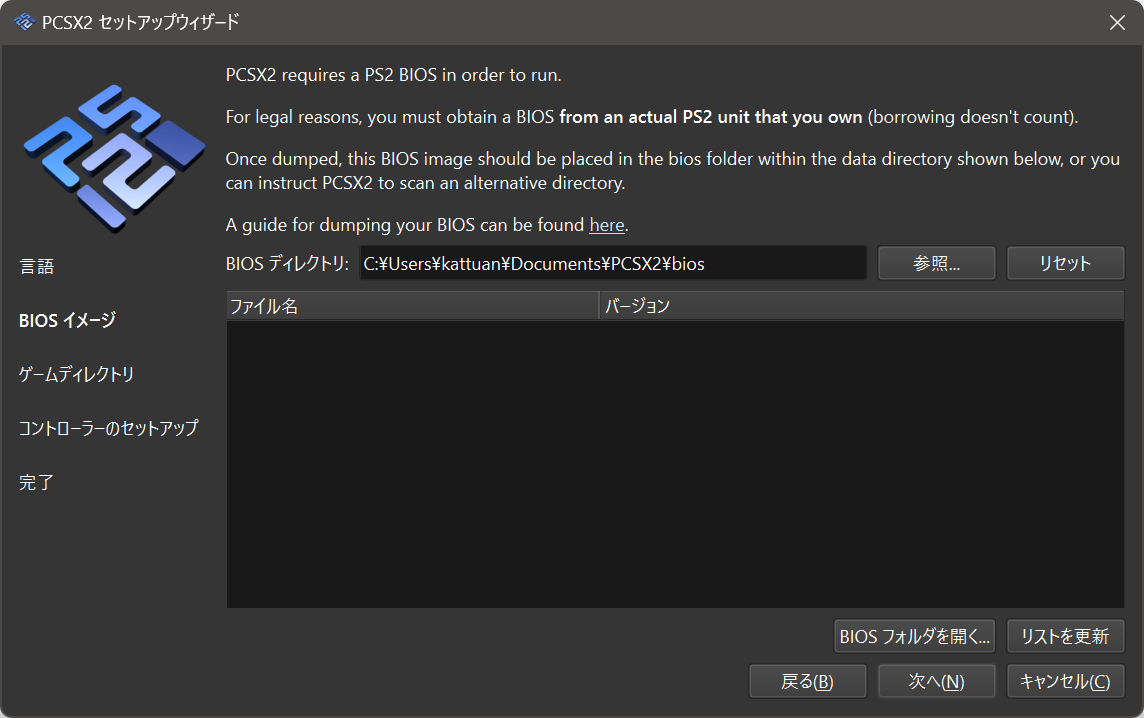

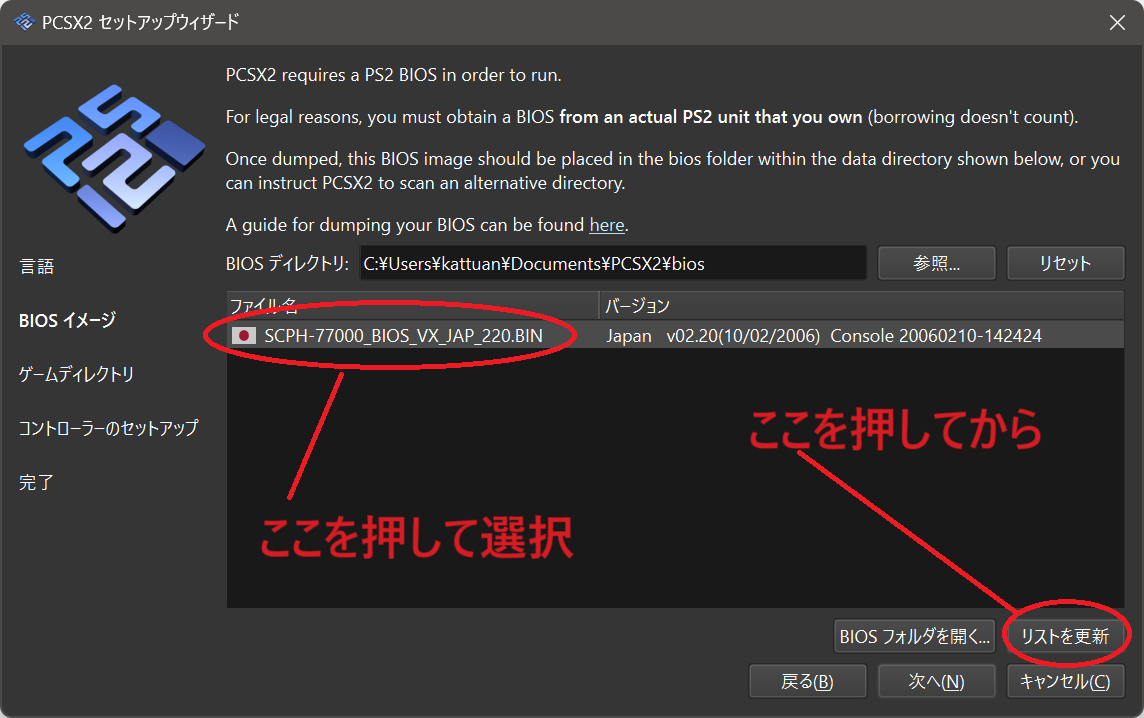

続けて以下の画面が開きます。この段階でBIOSファイルのインストール作業を行います。

吸い出したBIOSファイル(6つ全て)をドキュメントフォルダの下にある、「PCSX2\bios」フォルダにコピーします。

画面の「リストを更新」ボタンを押し、以下のようにファイル名の下の部分に表示が出れば成功です。

なお、ファイル名の部分の表示などは、吸い出した本体の型番によって若干異なる場合があります。

表示されたBIOSファイルを押して選択し、「次へ」を押します。

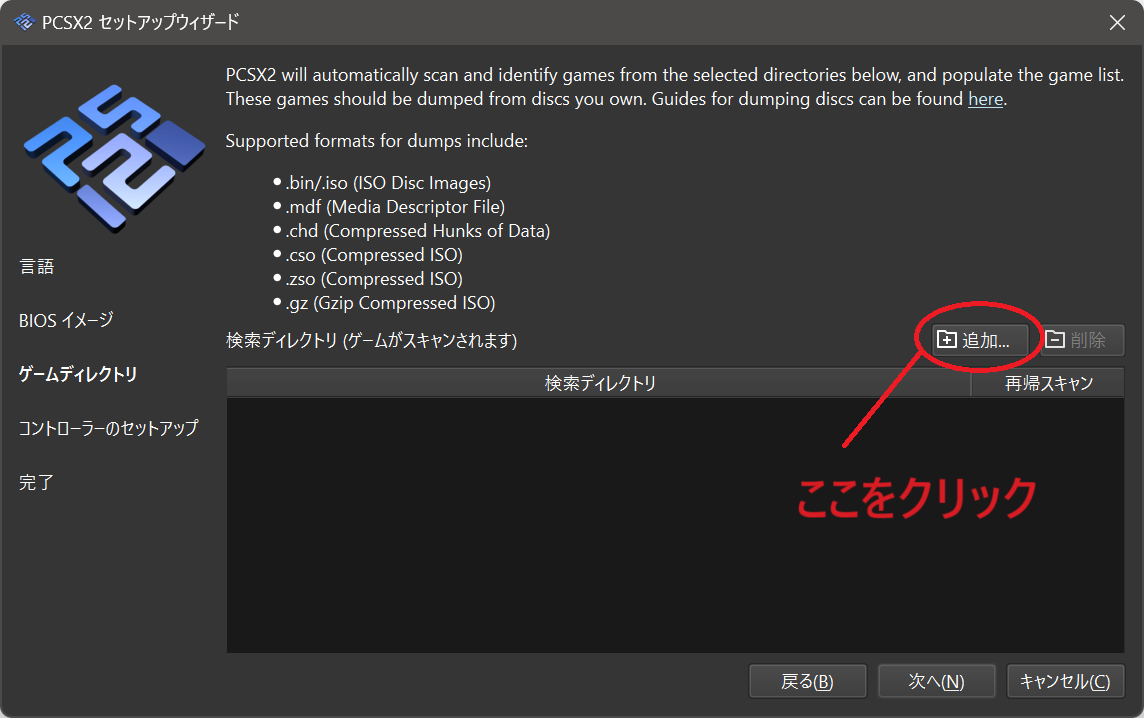

以下のような画面が開きますので、画面中央の「検索ディレクトリ」の右側にある「追加」ボタンを押し、吸い出したゲームディスクのデータが置かれているフォルダを選択します。

ファイルではなくフォルダを選択することに注意してください。

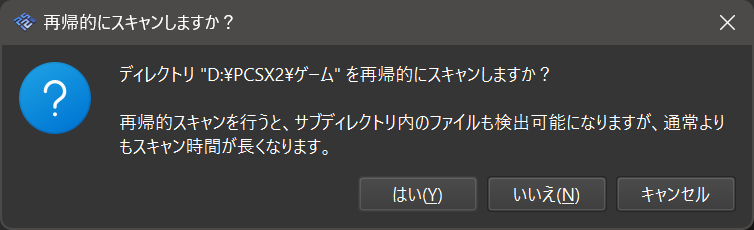

この時、以下のような確認画面が開きますので「はい」を押します。サブフォルダを検索させたくない時に限り、「いいえ」を選択してください。

インストーラーの画面に戻りますので、そのまま「次へ」を押します。

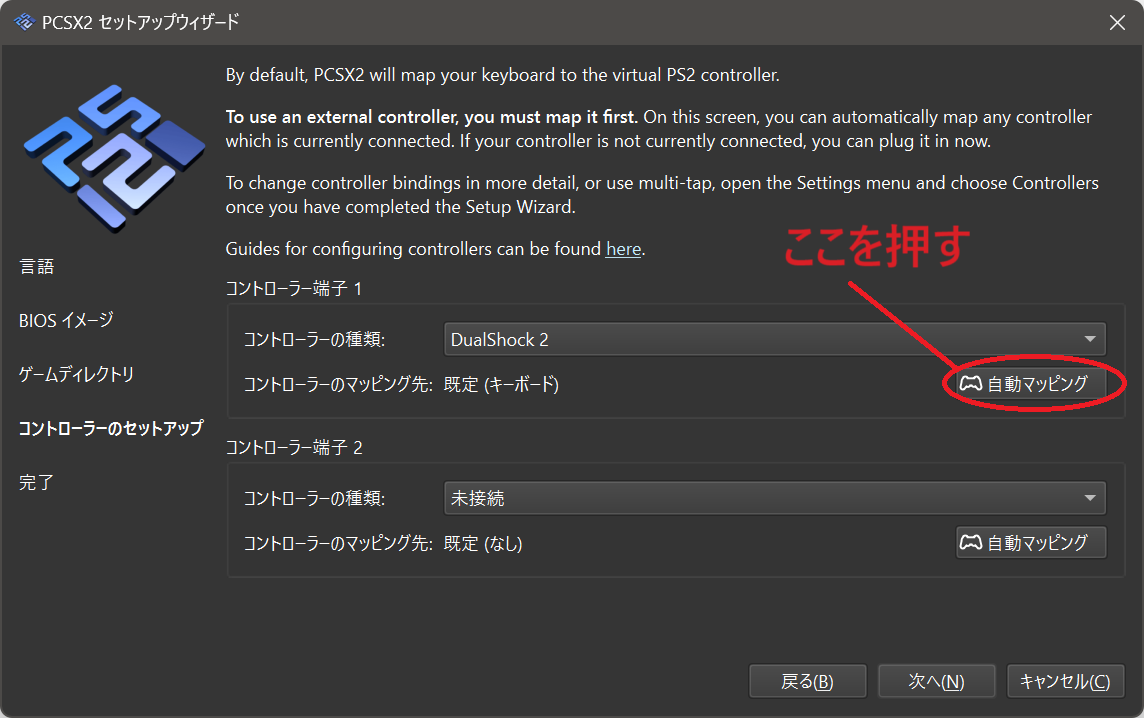

以下のような画面が開きますので、コントローラーが接続されていることを確認して「自動マッピング」ボタンを押します。

PS4コントローラーを無線接続している場合、あるいは、PS5コントローラーを無線接続している場合は、ここでPSボタンを押して接続してから「自動マッピング」ボタンを押すようにしてください。

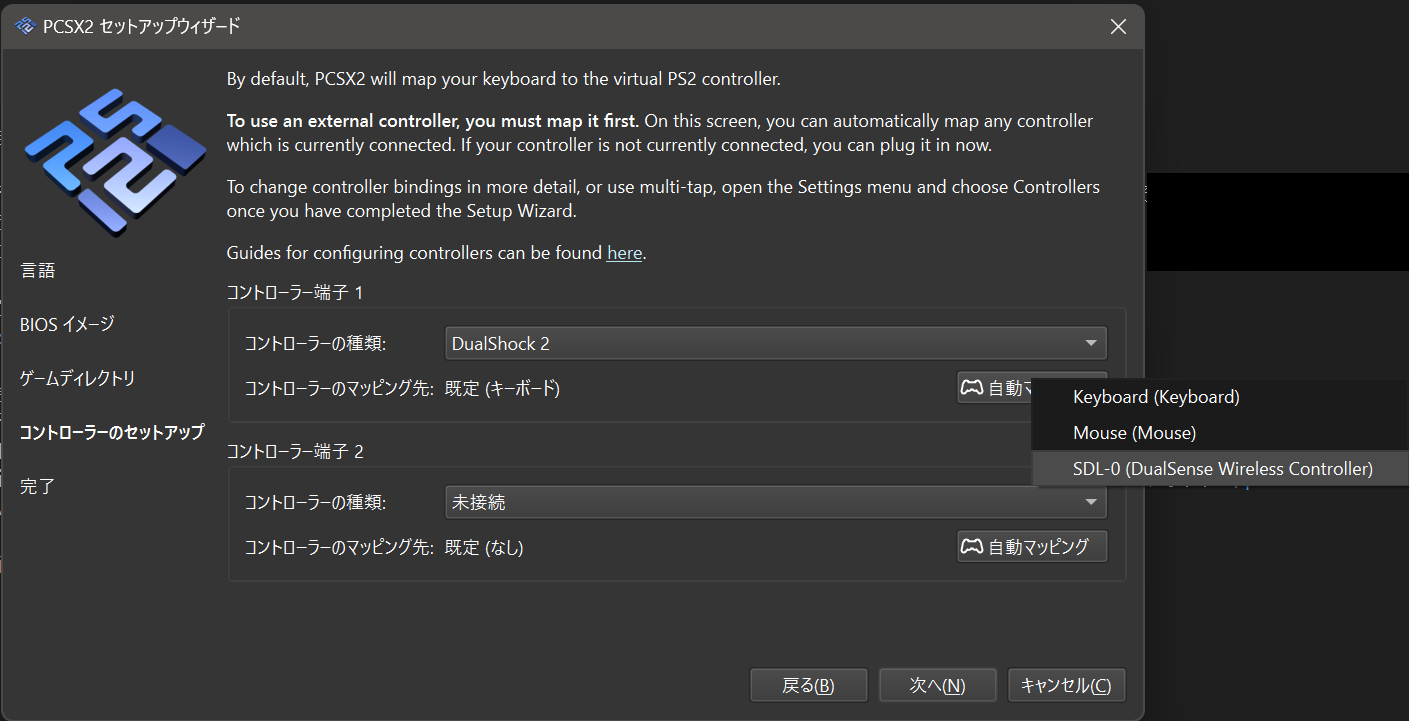

接続されているコントローラーを選択します。

PS4/PS5コントローラーの場合は、SDLと表示されているものになります。続く数字は、環境によって若干変化する場合があります。

「コントローラーのマッピング先」が選択したものになっていることを確認して、「次へ」ボタンを押します。

以下の画面が開きますので、「完了」ボタンを押して初期設定を終了します。

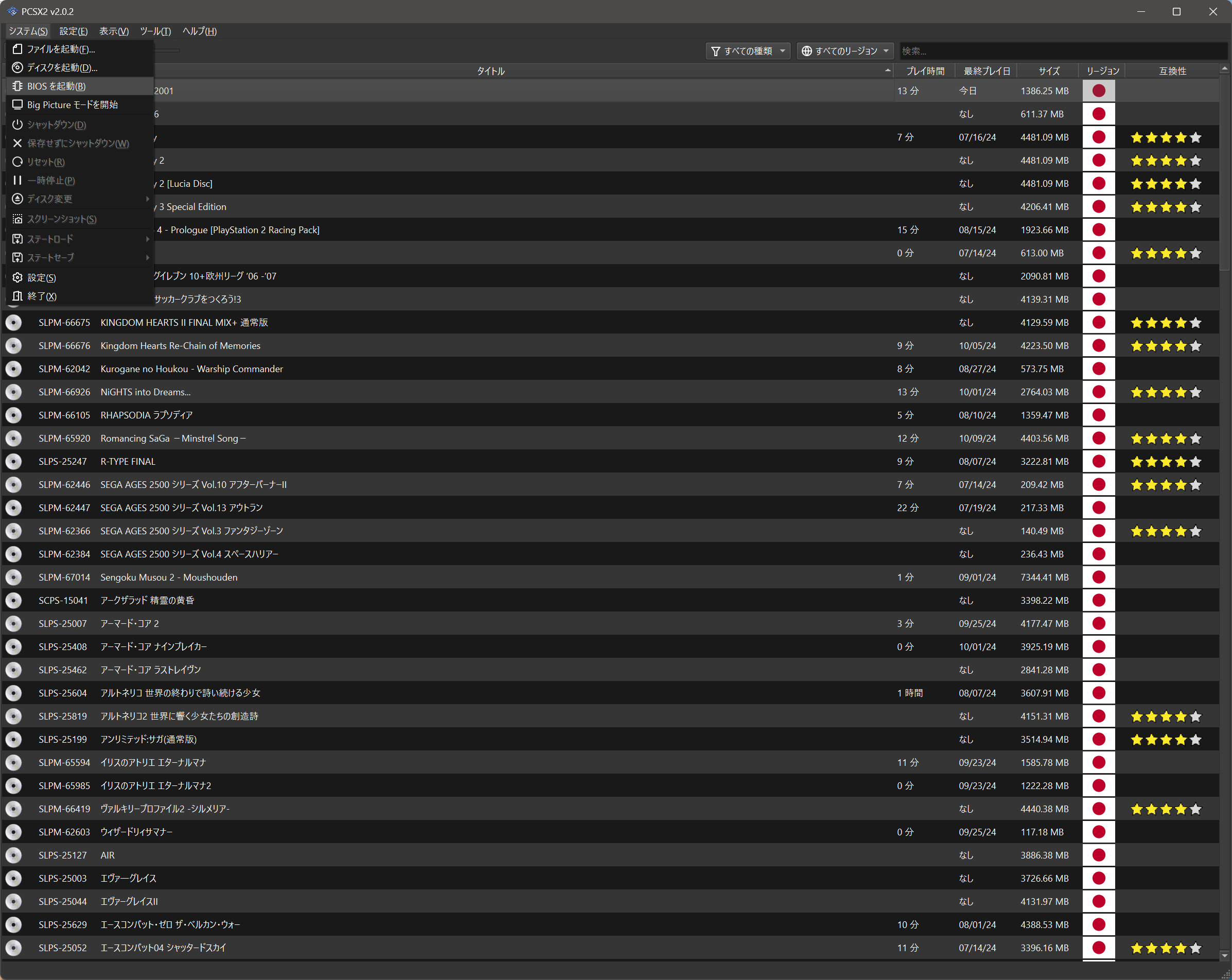

自動でPCSX2が起動し、以下のように吸い出したゲームの一覧が表示されていれば成功です。

一覧が表示されていない場合は、ゲームリストの設定をミスっています。

その場合は、画面左上の「システム」メニューから「設定」を選択し、「ゲームリスト」のところにある「検索ディレクトリ」の横の「追加」ボタンを押して再設定してください。

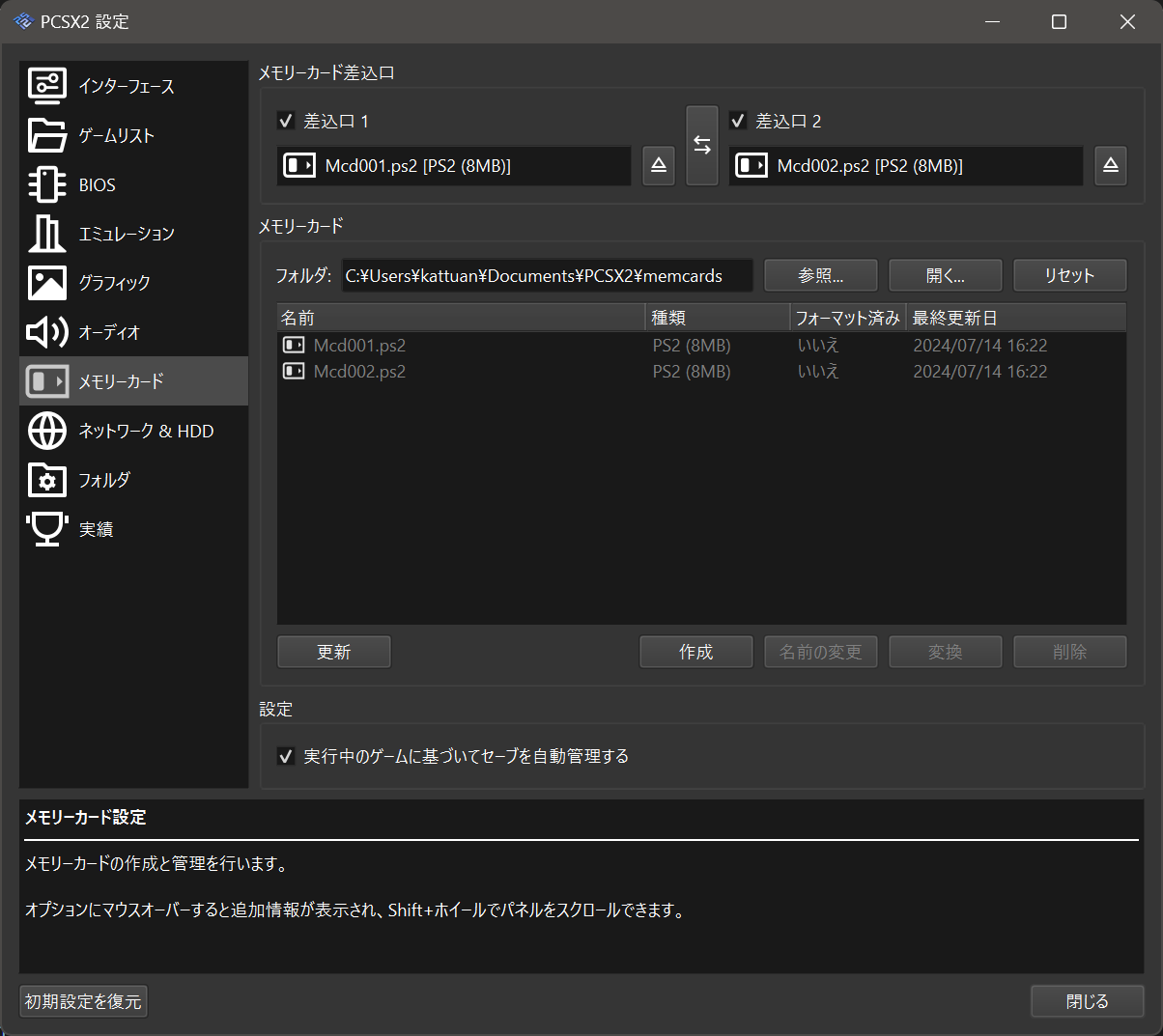

なお、v1.6以前のPCSX2を利用していた場合、セーブデータの引継ぎが必要になるかと思います。

その場合は、以前のPCSX2インストールフォルダの下にある「memcards」フォルダの下の「Mcd001.ps2」、「Mcd002.ps2」ファイルを、ドキュメントフォルダの下にある「PCSX2」フォルダの下の「memcards」フォルダにコピーしてください。

その後、画面左上の「システム」メニューから「設定」を開き、「メモリーカード」を選んで「更新」ボタンを押せば引継ぎができます。

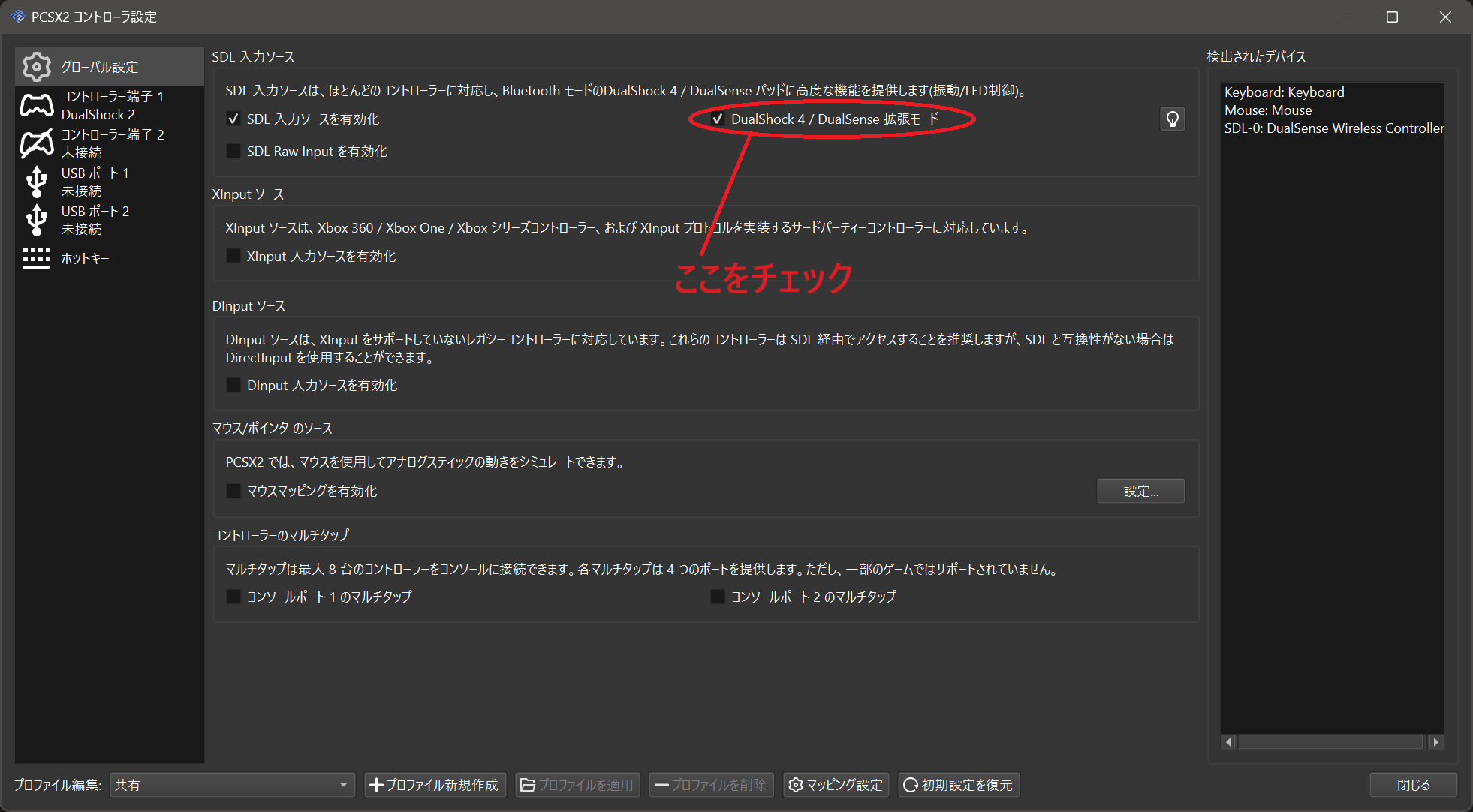

続けて、コントローラーの設定をもう少し詰めておきます。

画面左上の「設定」メニューから「コントローラー」を選択します。

PS4/PS5コントローラーを利用している場合は、「SDL入力ソース」の部分の「DualShock4/DualSence拡張モード」にチェックを入れて設定画面を閉じます。

これにより、振動機能などが有効化されます。

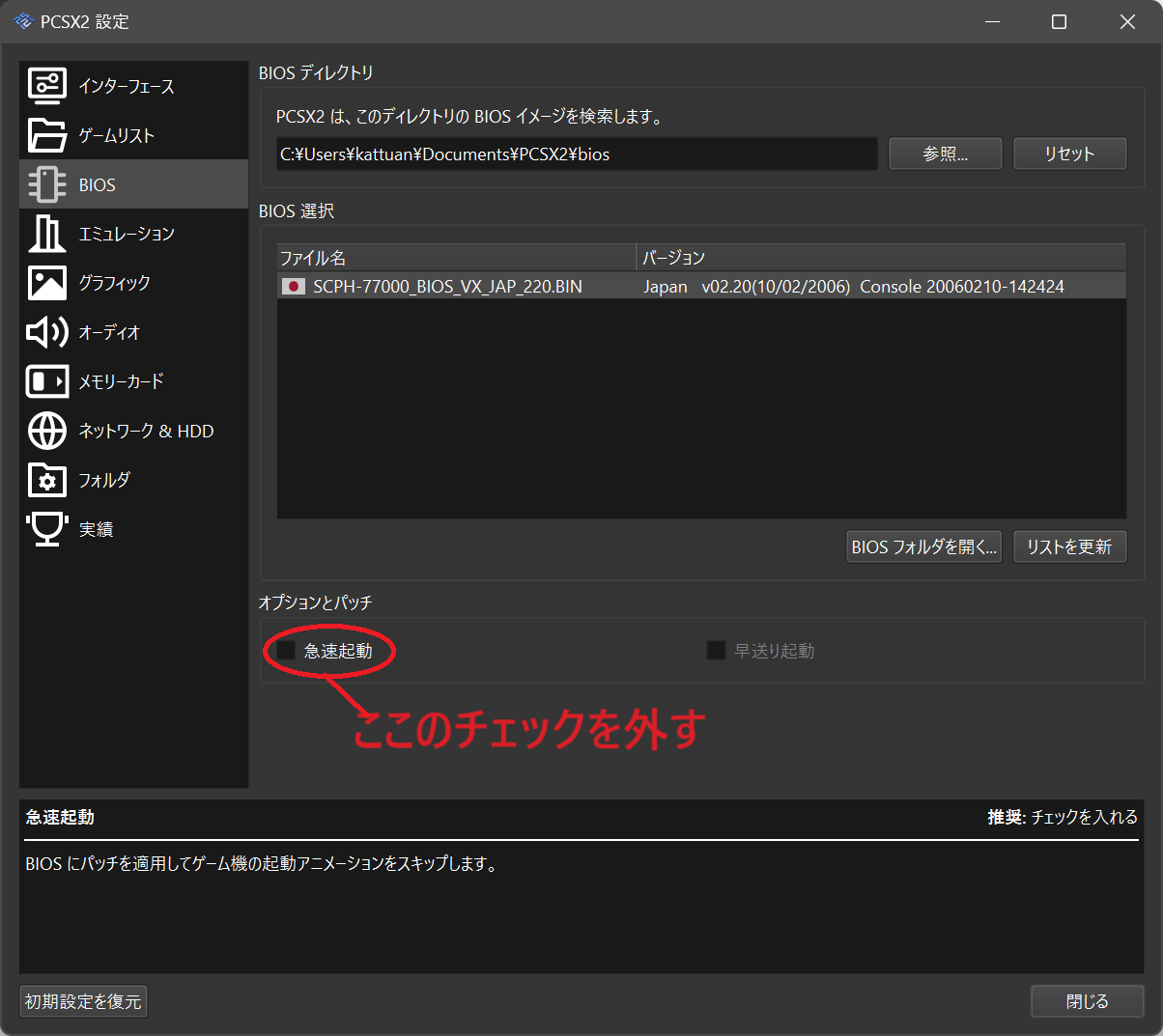

また、標準状態では「急速起動」という設定がされており、起動が早くなるのですが、PS2の起動画面は表示されなくなります。

なつかしい起動画面も楽しみたいと思っている方は、以下の設定を追加してください。

「設定」→「BIOS」と選択します。

「急速起動」のチェックを外して「閉じる」ボタンを押します。

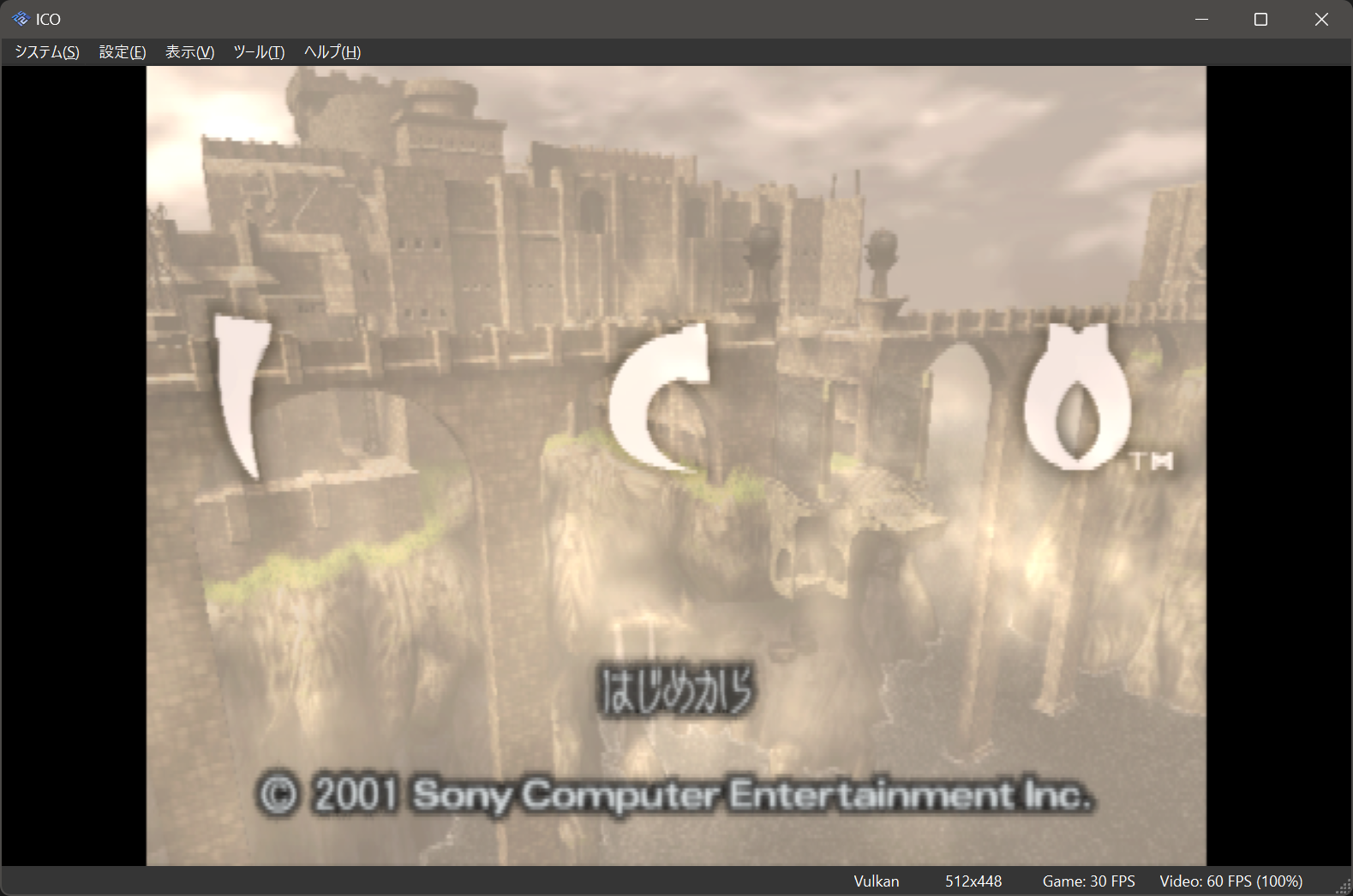

ゲームを起動する方法は簡単です。

一覧表示されているものの中から、起動したいタイトルを選んでダブルクリックするだけです。

この時、画面をダブルクリックすると、全画面/ウィンドウ画面表示を切り替えられます。

終了は、「システム」メニューの「シャットダウン」か「保存せずにシャットダウン」からできます。

ここでいう保存とは、ステートセーブ(どこでもセーブ)のことです。

ゲーム画面で「ESC」キーを押すことにより、以下のようなメニューが開きますので、ここからでも終了やステートセーブ/ロードができます。

なお、このメニュー画面では、「×」ボタンで決定、「〇」ボタンでキャンセルになっています。

なぜかここだけ海外仕様になっていますので、注意してください。

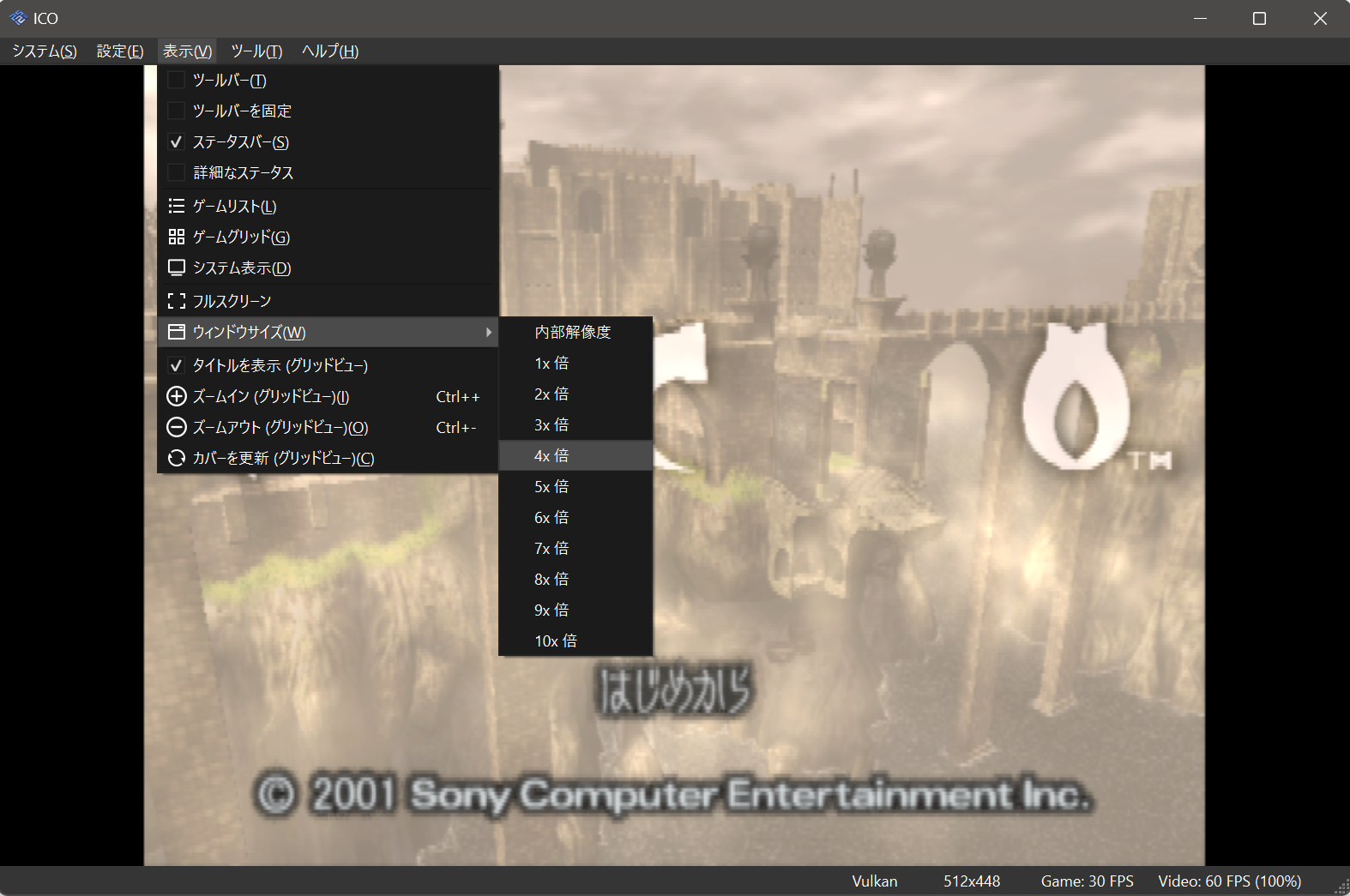

なお、デフォルトの状態では画面が小さいと感じる方もおられるかと思います。

そのような場合は、「表示」メニューの「画面サイズ」から変更できます。

ただし、この変更はゲーム起動時しかできないようになっています。ですので、何かのゲームを起動してから設定してください。

なお、ここで「内部解像度」を指定すると、後に説明しているおまけ2の方法で高画質化設定を行った時に、内部解像度の倍率に合わせて表示するようになります。

ここまで長い道のりだったと思います。お疲れさまでした。

では、快適なPlayStation2エミュレーターの世界をお楽しみください。

おまけ - メモリーカードエディタの起動方法

たくさんのゲームで遊んでいると、メモリーカードの容量をオーバーすることもあるかと思います。

一番簡単なのは、メモリーカードのファイルを別の名前にリネームして管理することですが、場合によってはゲームの内容ごとに管理したい時もあるでしょう。

ここでは、そのような時にPS2をディスク無しで起動した時の画面を呼び出し、メモリーカードエディタを利用する方法を説明しています。

「システム」メニューから「BIOSを起動」を選択します。

あとの作業はPS2の実機と同じです。「ブラウザ」を選択してメモリーカードのスロットの1か2を選択します。

画面の指示に従って、セーブデータをコピーしたり削除したりします。

なお、メモリーカードのデータは、ドキュメントフォルダの下の「PCSX2」フォルダの下の「memcards」フォルダの下にある、「Mcd001.ps2」と「Mcd002.ps2」ファイルに保存されています。これらをコピーしてリネームして保存しておくことで、一枚のメモリーカードとして管理できます。

おまけ2 - 高画質化設定の方法

PCSX2には内部解像度の変更等、高画質化の機能が搭載されています。ここでは、その設定方法を紹介しています。

なお、内部解像度等の高画質化の設定内容についてはDuckStationの章で解説していますので、詳しくはそちらを参照してください。

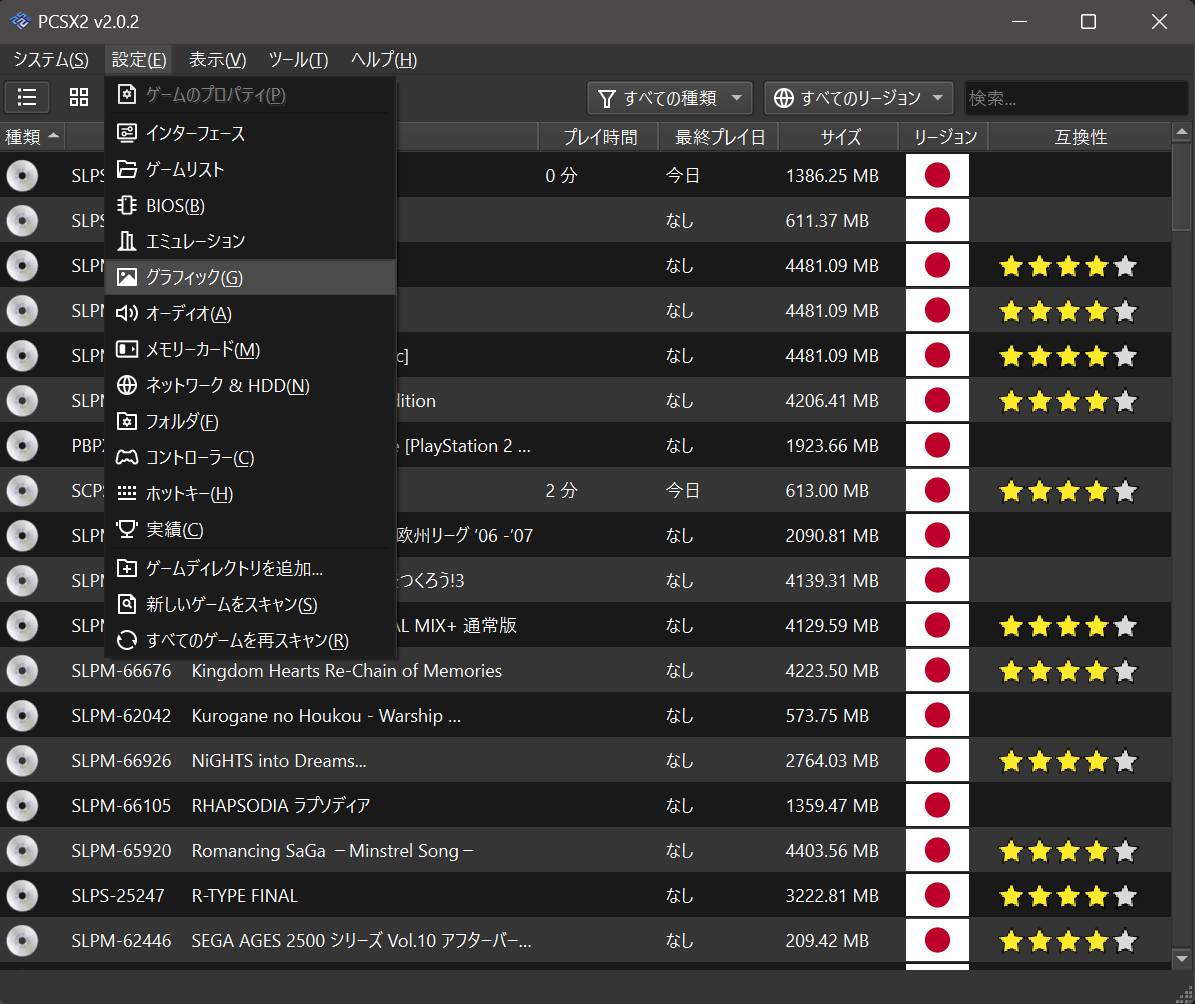

PCSX2を起動し、「設定」→「グラフィック」と進みます。

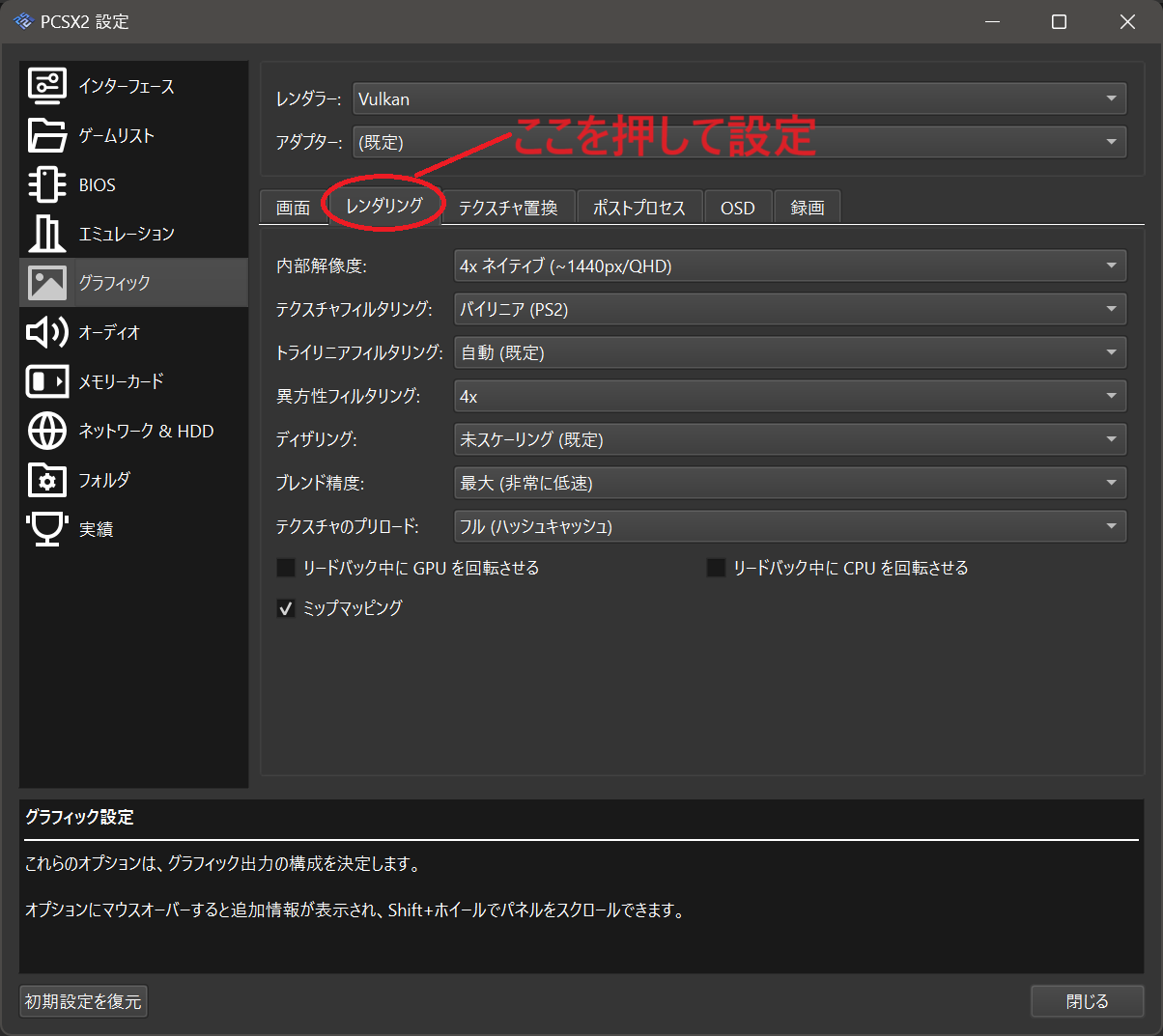

以下の画面が開きますので、「レンダリング」のタブを押してお好みや表示解像度に合わせて変更します。

内部解像度の倍率を大きくするほど高画質になります。

異方性フィルタリングと呼ばれるものの設定をしておきますと、境界線の部分等のテクスチャと呼ばれるあたりがより滑らかに表示されるようになります。

内部解像度も異方性フィルタリングも指定する倍率を上げるほど高画質にはなりますが、その分、処理負荷も跳ね上がりますので、各自の環境に合わせて設定してみてください。

処理能力に余裕がある場合は、ブレンド精度の調整もした方がより高画質になります。

ちなみに、上の画面の設定例は、私のゲーム用マシンのRyzen5700X、RTX4060の環境で問題なく動いた内容になっております。設定の参考にしてください。

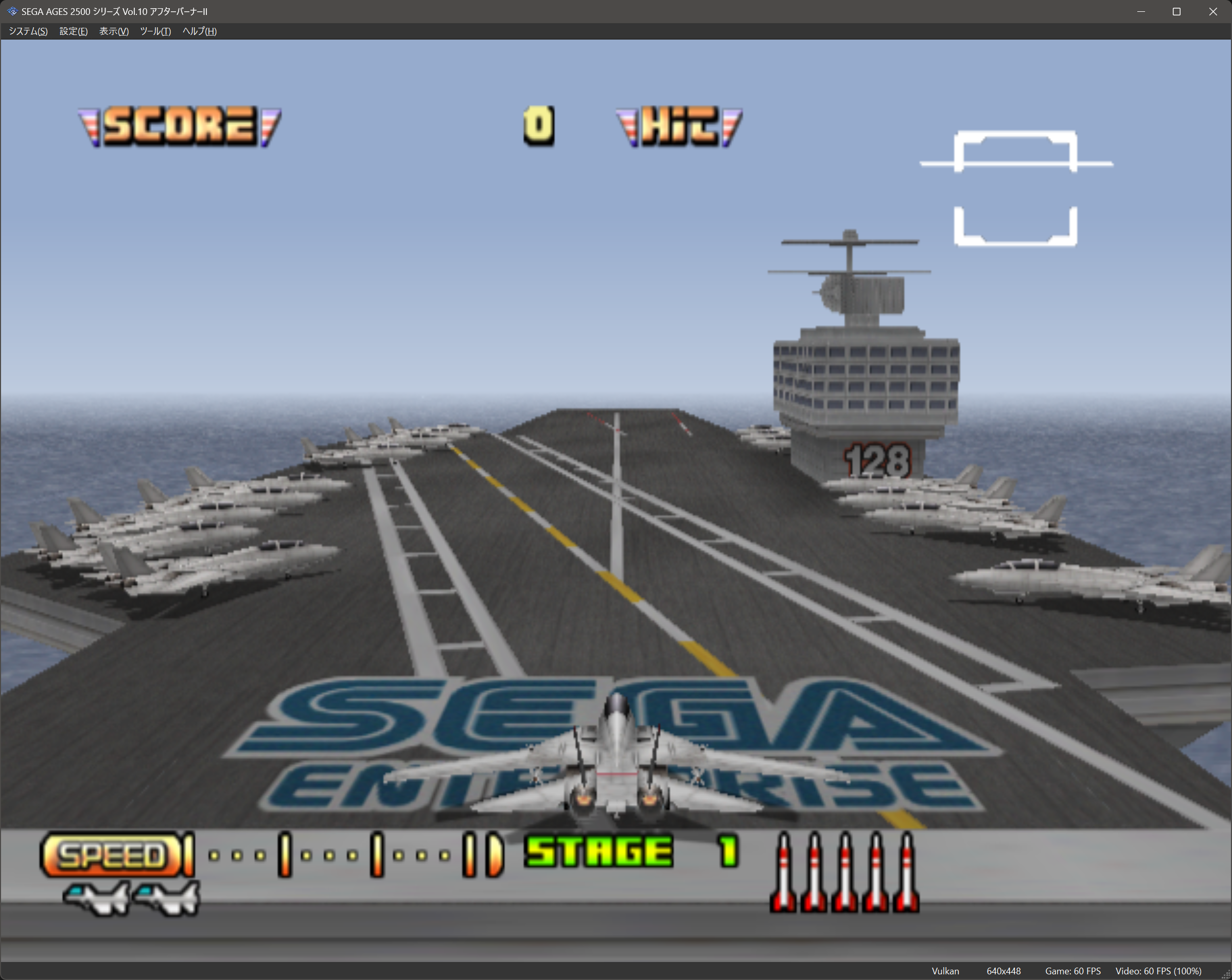

以下に高画質化した例を載せておきます。縮小されているので分かりにくいとは思いますが、実際の画面で見ると、細部のぼやけがなくなってはっきりと表示されるようになります。

内部解像度1倍、異方性フィルタリングOff、ブレンド精度基本

内部解像度4倍、異方性フィルタリング4倍、ブレンド精度最大

おまけ3 - ゲーム個別のメモリーカード設定の方法

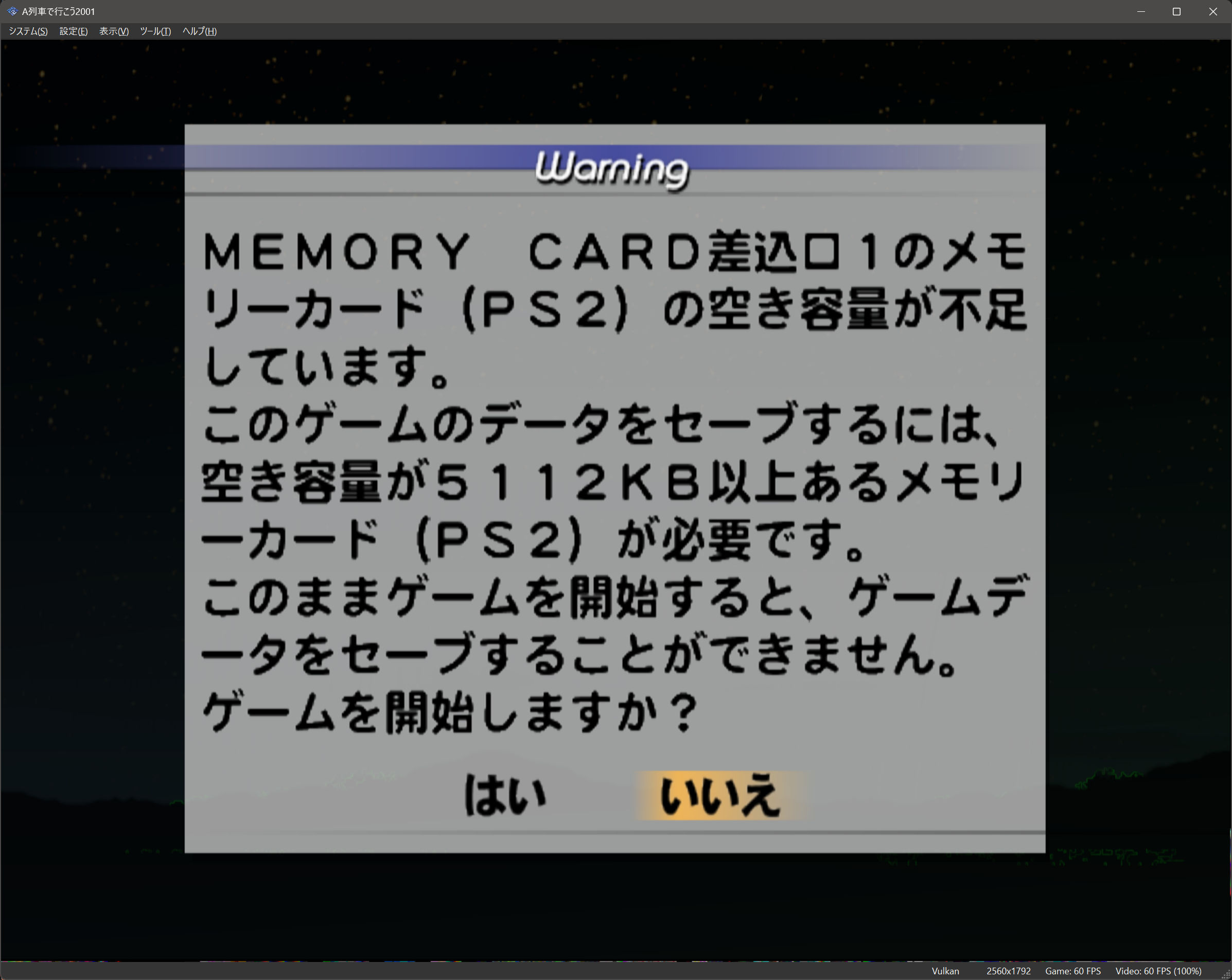

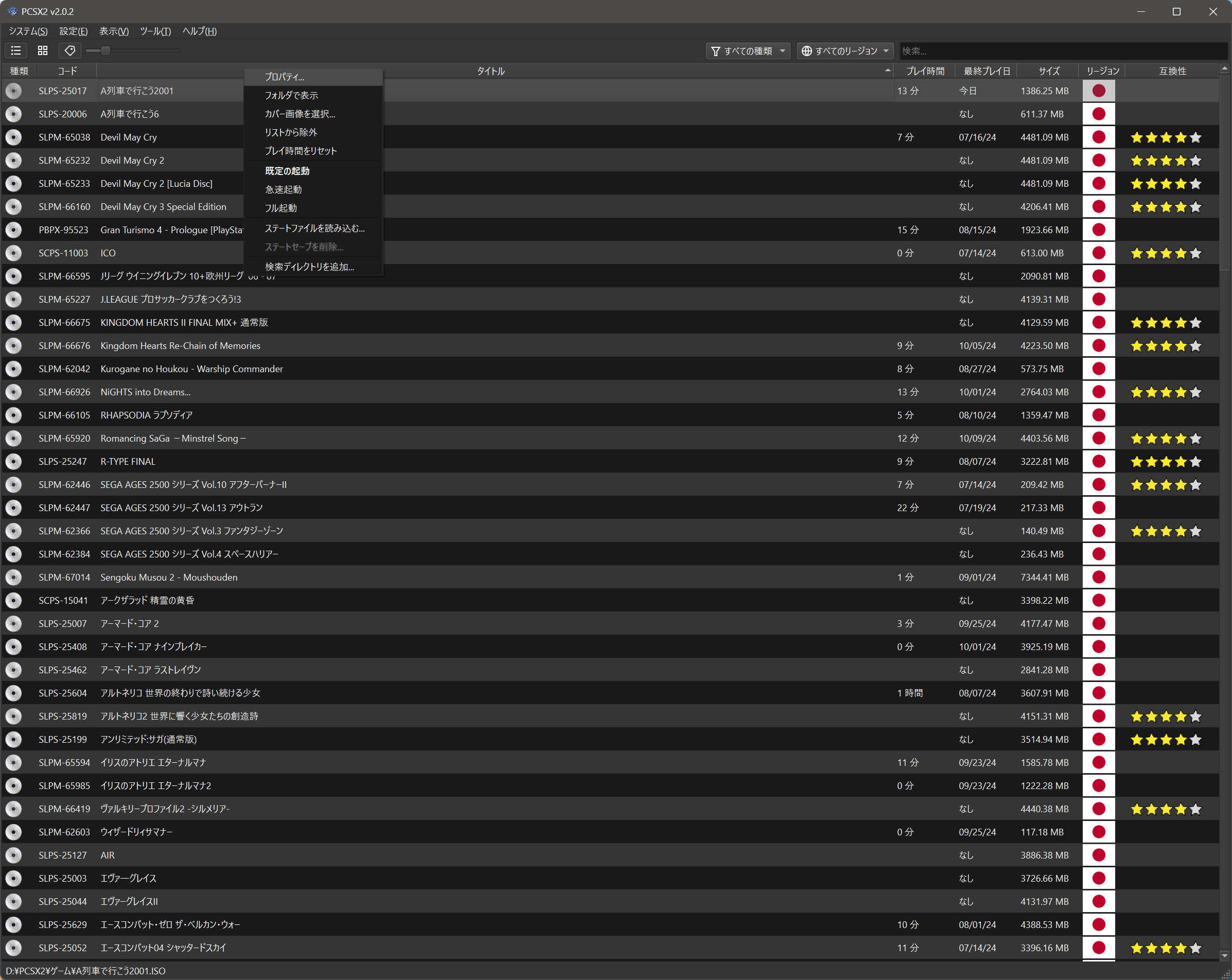

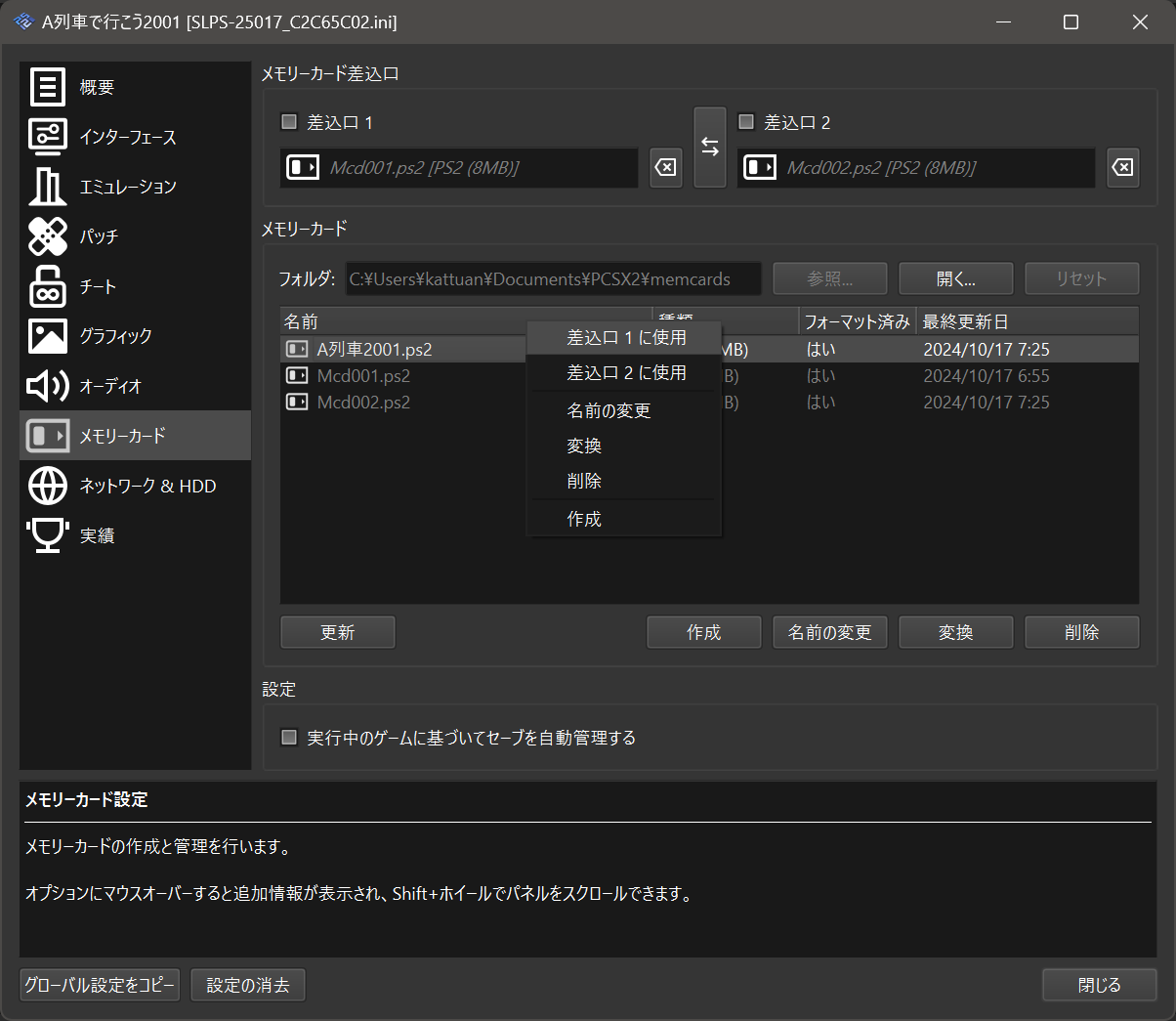

私の手持ちのゲームの中ですと、A列車で行こう2001がメモリーカードの容量を5MBも使用するため、デフォルト設定では容量不足を起こしてしまいました。

この場合は、ゲームの個別設定で別のメモリーカードを用意すると大丈夫なのですが、ちょっと手順が複雑であったため、その方法を記述しておきます。

簡単に手順を説明しておきますと、最初にメモリーカードを初期化する必要があるため、まずは標準設定でメモリーカードファイルを作成した後、BIOS起動をして初期化してから個別設定に移ります。

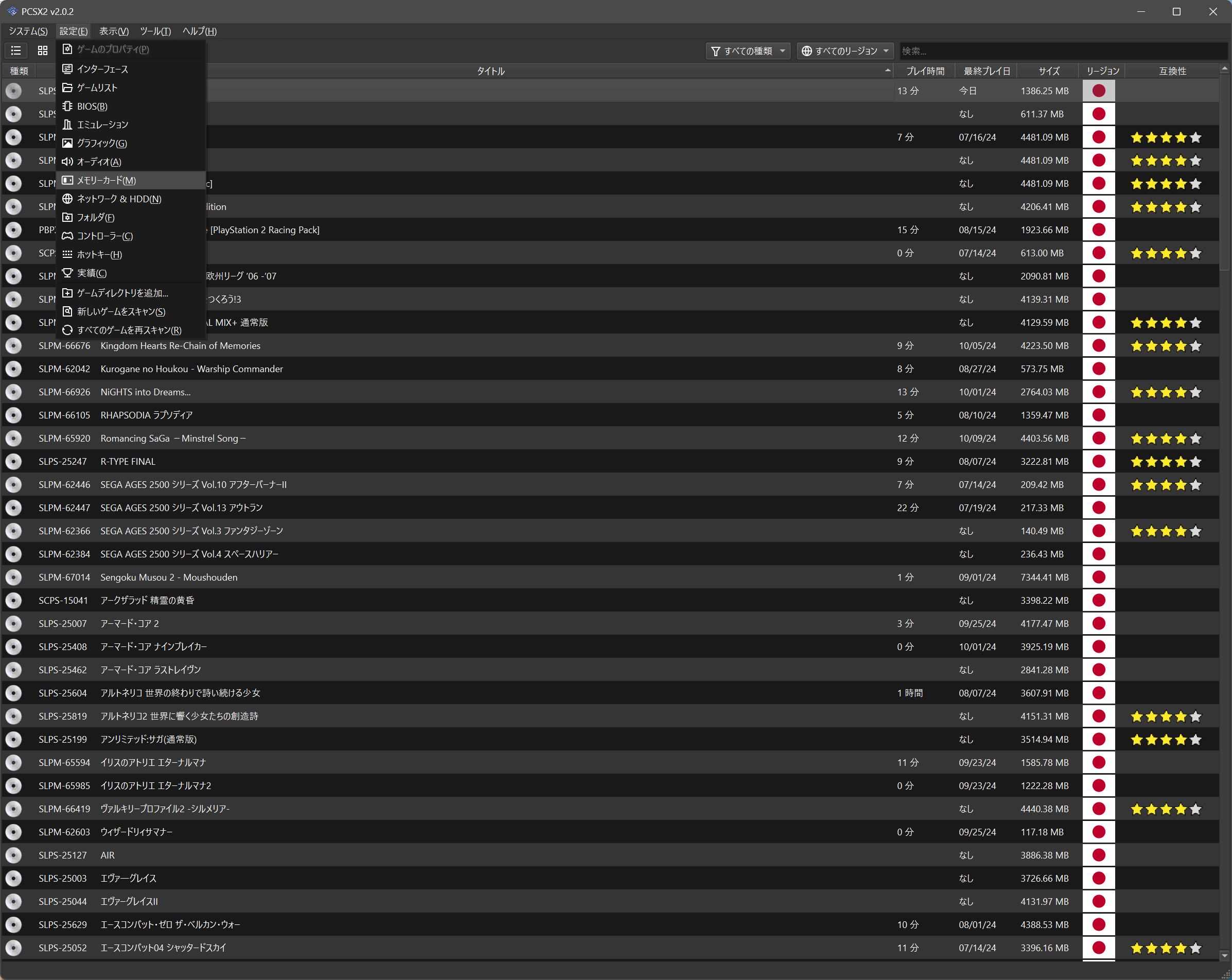

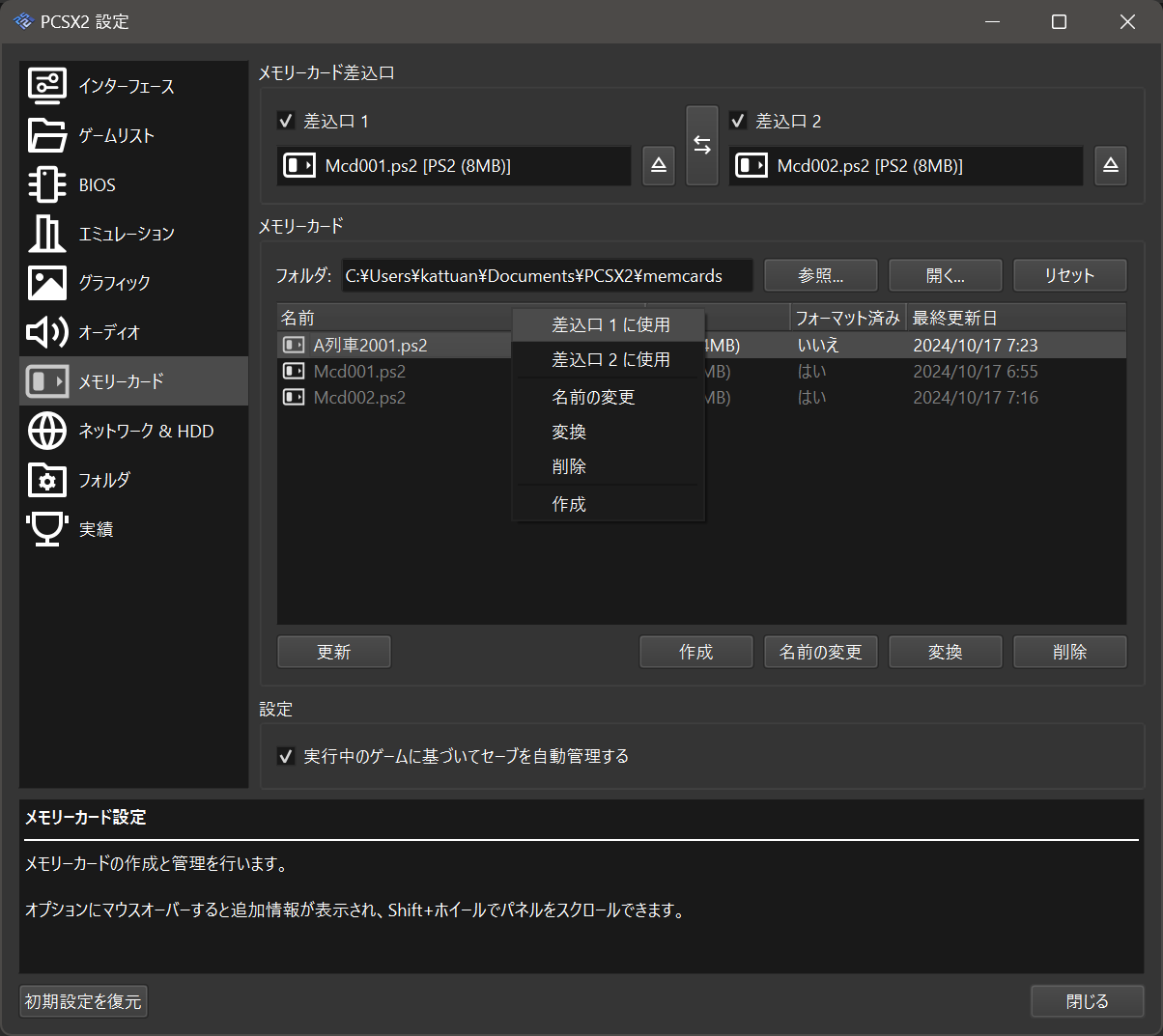

まず、画面上部のメニューから「設定」→「メモリーカード」と選択します。

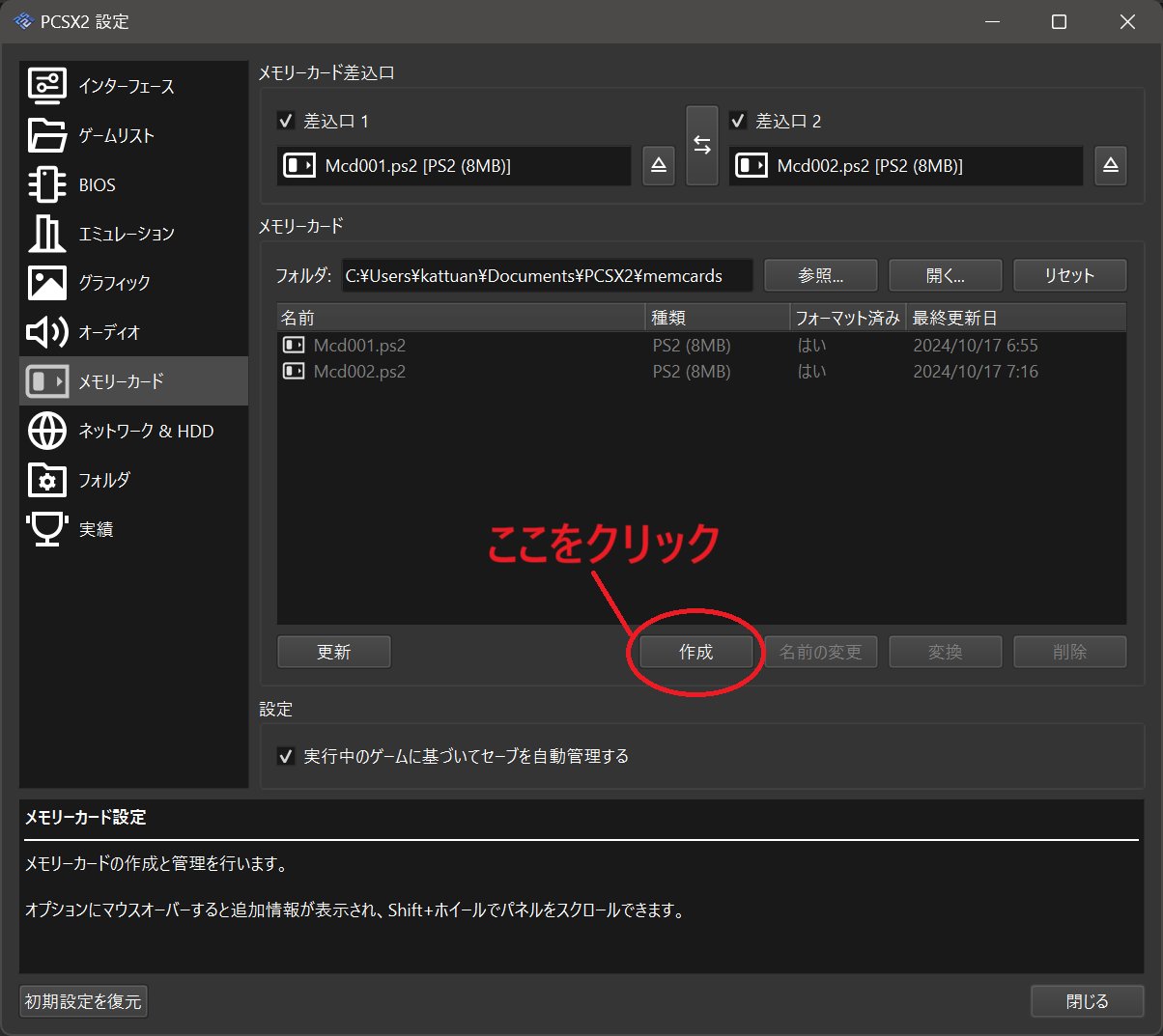

画面中央下の「作成」ボタンを押します。

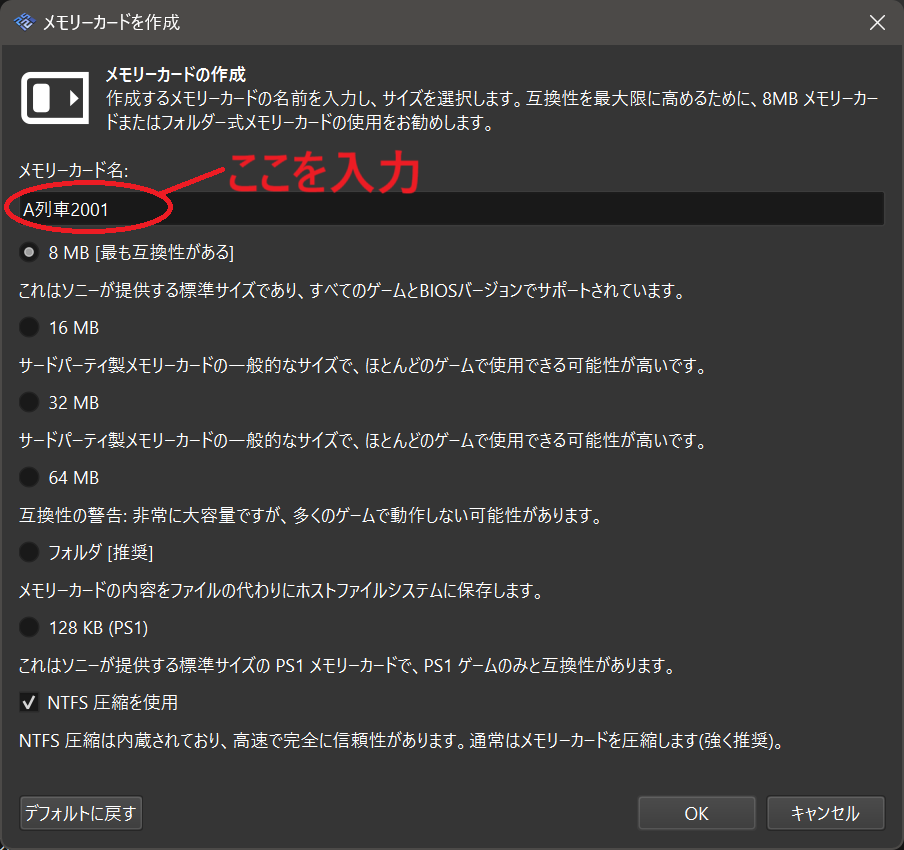

「メモリーカード名」の部分に適当な名前を入力して、画面右下の「OK」ボタンを押します。

この時、容量の部分については、画面の説明を読んだ上で適当なものを選択してもらって構いません。

画面中央あたりに先ほど作成したメモリーカード名が表示されていますので、右クリックでメニューを開き、「差込口1に使用」を選択してから「OK」ボタンを押してこの画面を閉じます。

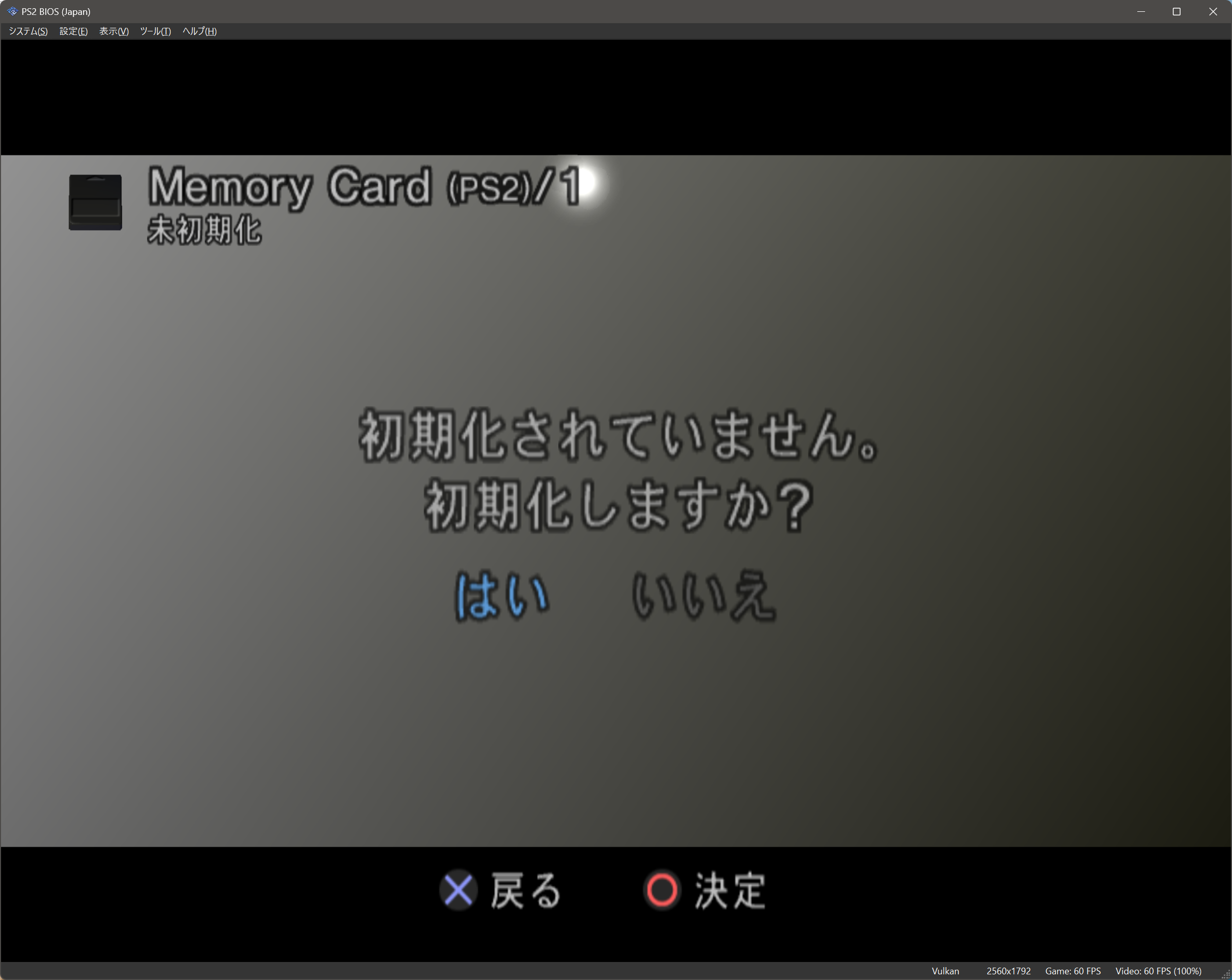

画面上部のメニューから「システム」→「BIOSを起動」を選択します。

PS2本体のシステムメニューが開きますので、画面の指示に従ってメモリーカード1を開き、初期化します。

初期化が完了したら、いったんゲーム画面をシャットダウンします。

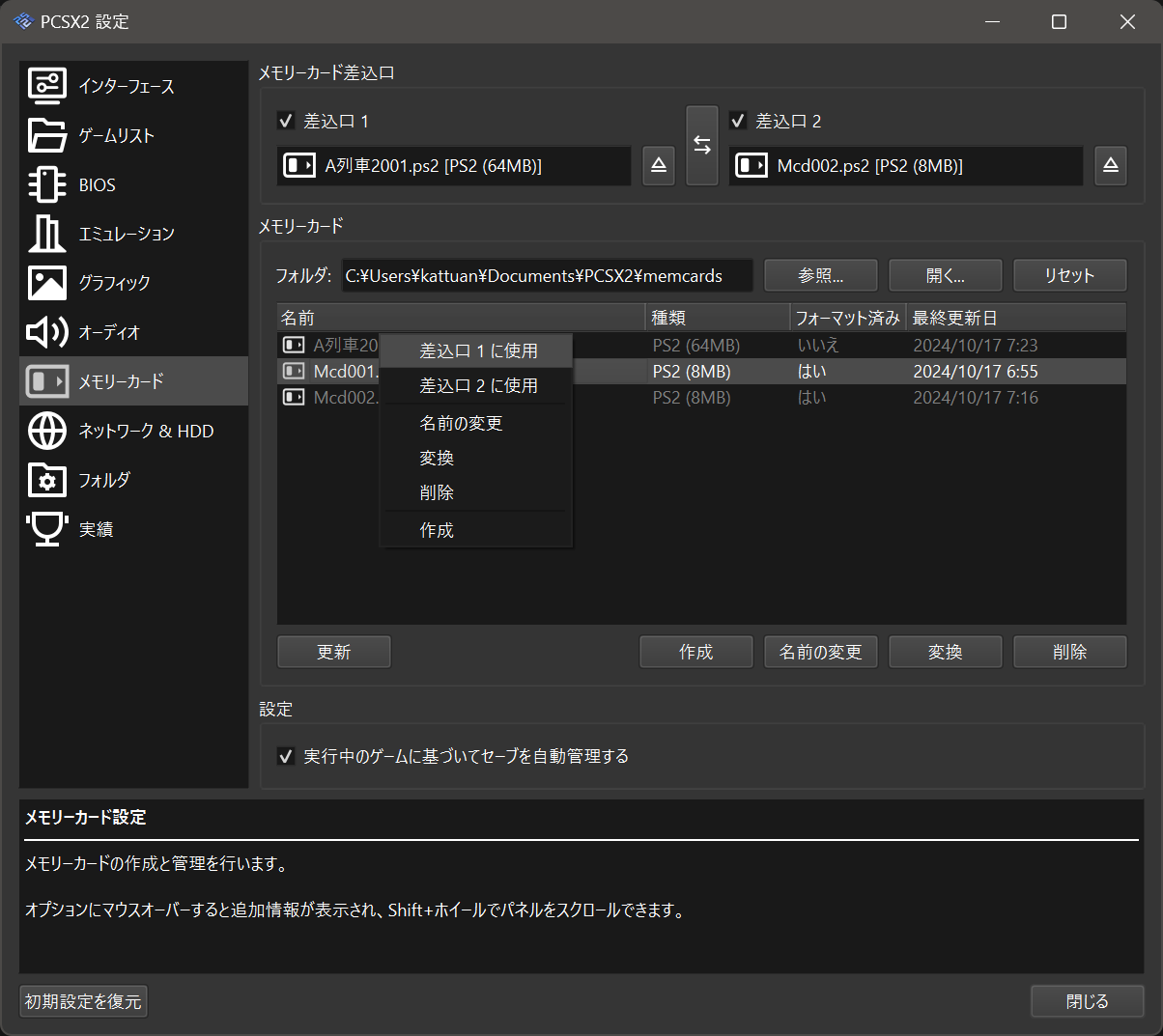

再び上部のメニューから「設定」→「メモリーカード」と選択し、元のメモリーカード(デフォルトだとMcd001)を差込口1に戻しておきます。

個別設定をしたいゲームタイトルの上で右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。

画面左の「メモリーカード」の部分をクリックし、先ほど作成したメモリーカードの名前の上で右クリックメニューを開き、「差込口1に使用」を選択してから「閉じる」ボタンを押してこの画面を閉じます。

後は通常通り起動すれば大丈夫です。

おまけ4 - 画像が乱れる場合の対処方法

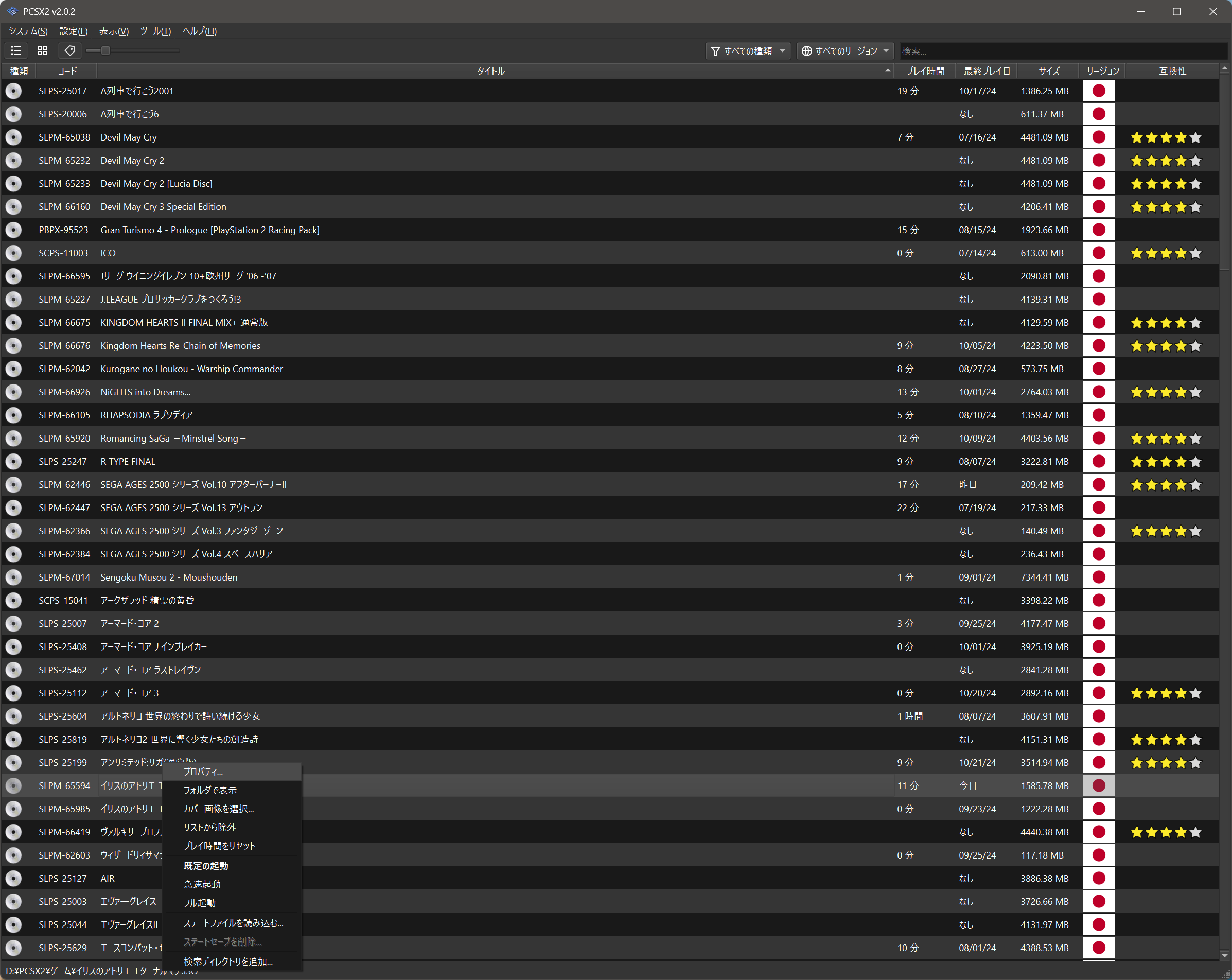

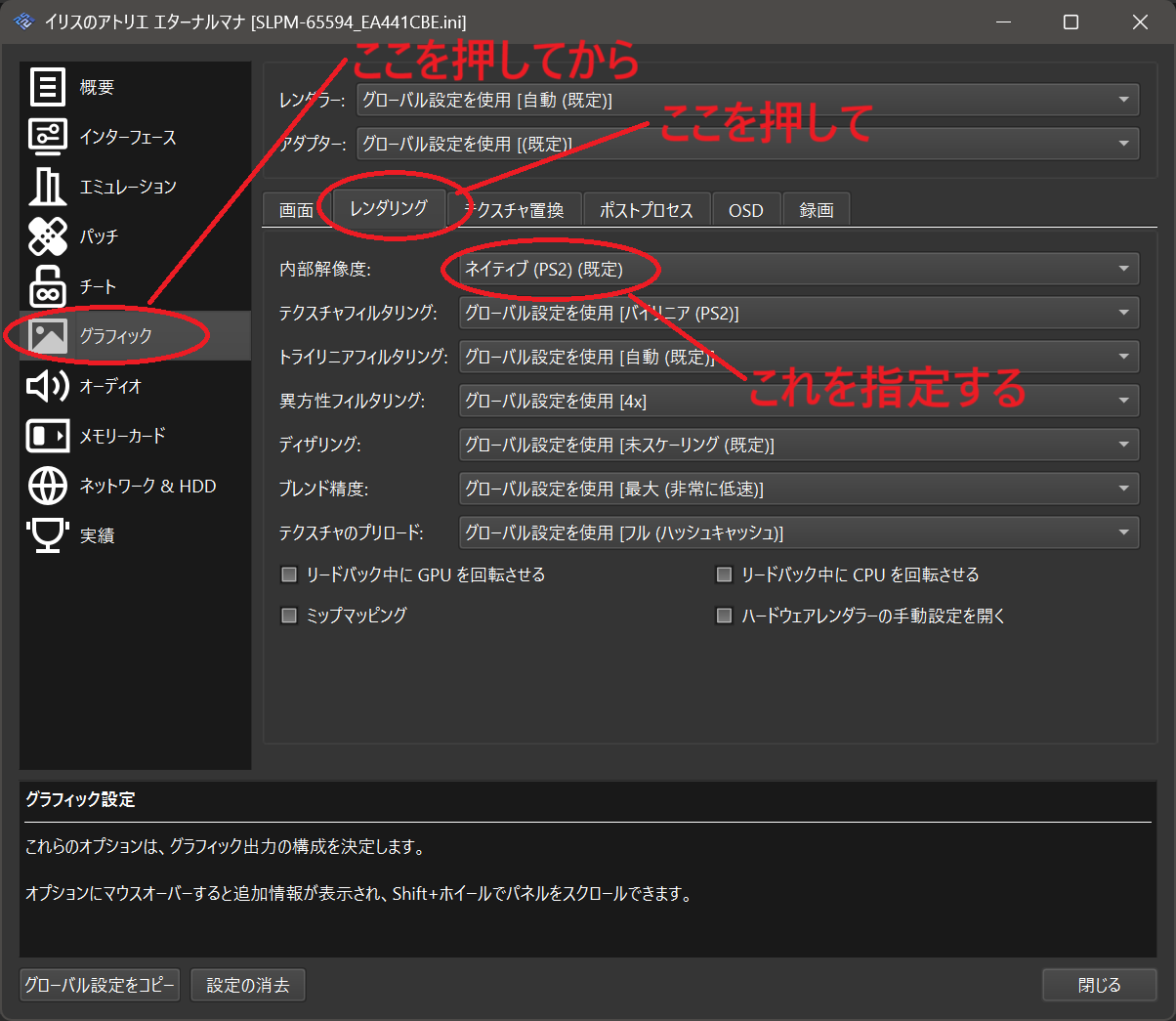

私の手持ちの中ですと、イリスのアトリエ エターナルマナの画面が一部崩れて表示されていました。

これは、内部解像度を変更して高画質化している場合、一部のゲームで起こる現象のようです。

ですので、内部解像度を1倍に戻すと直るのですが、そうすると、これ以外のゲームでも高画質化機能がオフになってしまいます。

そこで、ゲームタイトル個別の設置で内部解像度を変更することにします。

ここでは、その設定例について説明しています。

まず、ゲームタイトルの上にマウスカーソルを持っていき、右クリックメニューから「プロパティ」を選択します。

左側の「グラフィック」ボタンを押したのちに「レンダリング」タブを押し、内部解像度の部分の設定を「ネイティブ(PS2)」に指定します。

「閉じる」ボタンを押してメニューを閉じると、後は通常のようにタイトルをダブルクリックで起動すれば、設定が反映されて映像の乱れがなくなります。